infoclio.ch organisierte seine Jahrestagung, diesmal in Zusammenarbeit mit dem OpenEdition Lab, zum Thema Open Science in History. Die Tagung fand am 21. November 2025 in Bern statt.

Im Vorfeld dieser Tagung publizierte infoclio.ch eine Reihe von Blogbeiträgen zu aktuellen Themen rund um Open Science in der Schweiz und darüber hinaus. Die Reihe stellt verschiedene laufende Projekte vor, weist auf online verfügbare Ressourcen hin und bietet Raum für Reflexionen.

Im Vorfeld dieser Tagung publizierte infoclio.ch eine Reihe von Blogbeiträgen zu aktuellen Themen rund um Open Science in der Schweiz und darüber hinaus. Die Reihe stellt verschiedene laufende Projekte vor, weist auf online verfügbare Ressourcen hin und bietet Raum für Reflexionen.

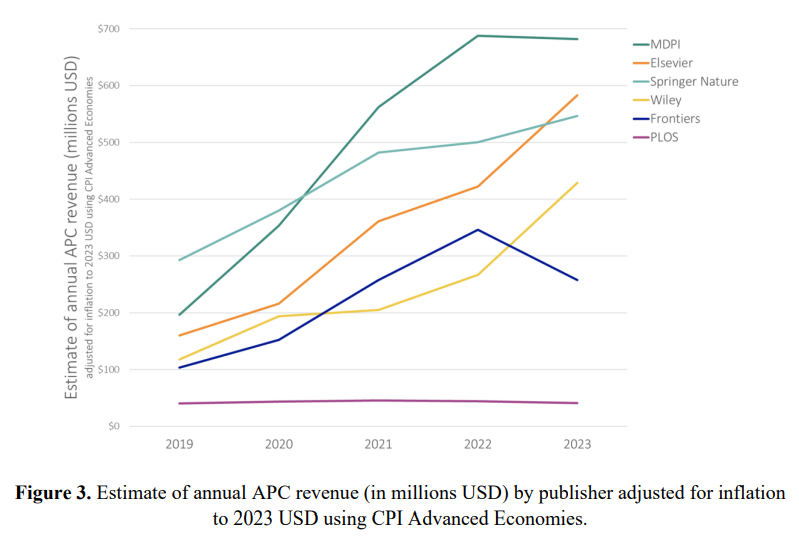

Joachim Schöpfel, Ulrich Herb, and Niels-Oliver Walkowski share the recordings of the lecture series «Open Divide - Critical Studies on Open Access» they are organising, which lays the foundation of a new edition of the edited book «Open Divide: Critical Studies on Open Access» to be published in 2026.

Bei der Umsetzung von Open Science bieten Bibliotheken, Datenzentren und andere Forschungseinrichtungen Unterstützung in Form von Dienstleistungen und Infrastrukturen. Gero Schreier (Universitätsbibliothek Bern) stellt in seinem Beitrag das Unterstützungsangebot für Forschungsdatenmanagement der Universitätsbibliothek Bern vor und erklärt, welche Aufgaben den Data Stewards dabei zukommen.

Diamont Open Access gilt als ideale Form, wenn es um den freien Zugang zu Online-Zeitschriften geht – dennoch entwickelt sich dieses Modell in der Schweiz nur zögerlich. Beat Immenhauser (SAGW) erklärt in seinem Beitrag, welche Herausforderungen auf dem diamantenen Weg anzugehen sind und in welche Richtung sich ein tragfähiges Finanzierungsmodell für Diamond-Open-Access-Zeitschriften entwickeln könnte.

Die Tagung «DasSCHCon 2025 – Cultural Institutions in the Digital Age. The Future of Infrastructures» vom 15. Oktober 2025 in Bern bot einen Überblick über Datenmanagement und digitale Infrastrukturen in Schweizer Kulturerbe-Institutionen (Archive, Bibliotheken, Museen). In seinem Blogbeitrag gibt Enrico Natale (infoclio.ch) einen Überblick über die Diskussionen.

Das Programm «Wikimedians in Residence» fördert die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstitutionen und der kollaborativen Enzyklopädie Wikipedia. In diesem Beitrag stellt Delphine Montagne (wissenschaftliche Mitarbeiterin und Wikimedianerin in Residence 2025 am URFIST Lyon) diese Initiative und die in ihrem Rahmen durchgeführten Open-Science-Projekte vor.

Die neue nationale Open-Access-Strategie 2024 beinhaltet die Entwicklung und Koordination von Infrastruktur und Dienstleistungen, insbesondere auch für Diamond Open Access. Elio Pellin (Universitätsbibliothek Bern UB) erklärt in seinem Beitrag, wie Bern Open Publishing (BOP) das wissenschaftsgeleitete Publizieren umsetzt und in welchen Projekten sich die Universitätsbibliothek Bern engagiert, um das institutionelle Diamond-OA-Publizieren zu verbessern.

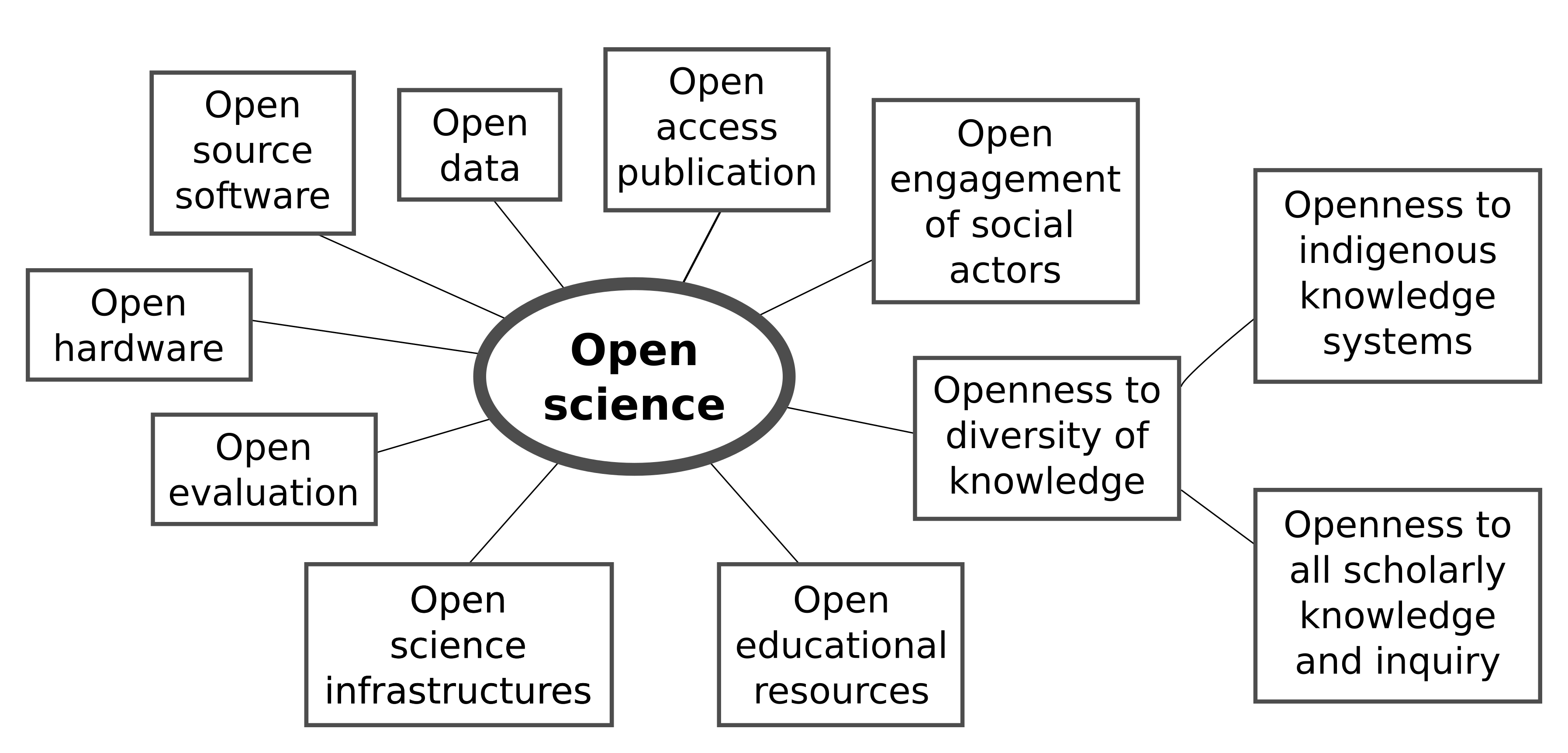

Pierre Mounier (EHESS; OPERAS) vertritt in diesem Blogbeitrag die These, dass derzeit eine Ära in den Beziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu Ende geht. Vor diesem Hintergrund bedeutet das Schreiben der Open-Science-Geschichte auch zu hinterfragen, wie das Internet und die neoliberalen Verwaltungsmethoden der Forschungsinstitutionen die Idee der Forschungsautonomie, die historisch von den Forschenden selbst verteidigt wurde, grundlegend verändert haben.

Dieser Beitrag befasst sich mit der Annäherung zwischen Open Science und Citizen Science. Er basiert auf einer Podiumsdiskussion, die im Juni 2025 in Lausanne stattfand. Simon Dumas Pimbault (Open Edition Lab) ordnet die wichtigsten Argumente und lässt dabei den Statements der Podiumsteilnehmenden viel Raum.

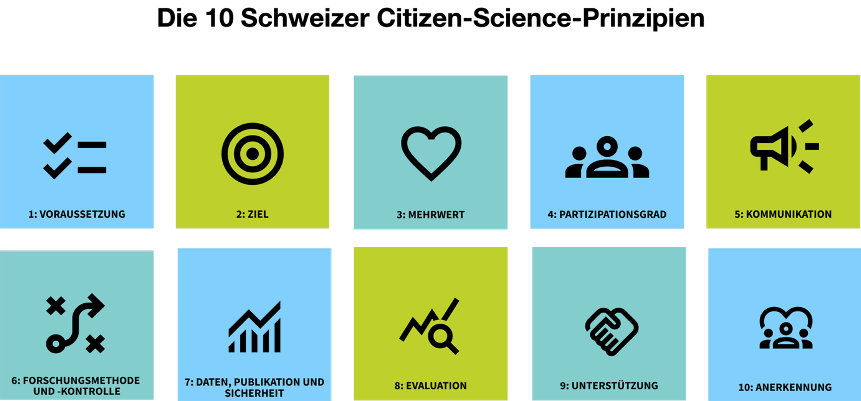

Citizen Science basiert auf der Idee, dass auch Menschen ausserhalb des akademischen Betriebs – Citizens – mit Forschenden zusammenarbeiten können. Tizian Zumthurm, Projektleiter an der Geschäftsstelle Citizen Science Schweiz, gibt in seinem Beitrag einen Überblick über die Entwicklung von Citizen Science in der Schweiz und stellt eine interaktive Checkliste zur Planung und Umsetzung von Projekten vor.

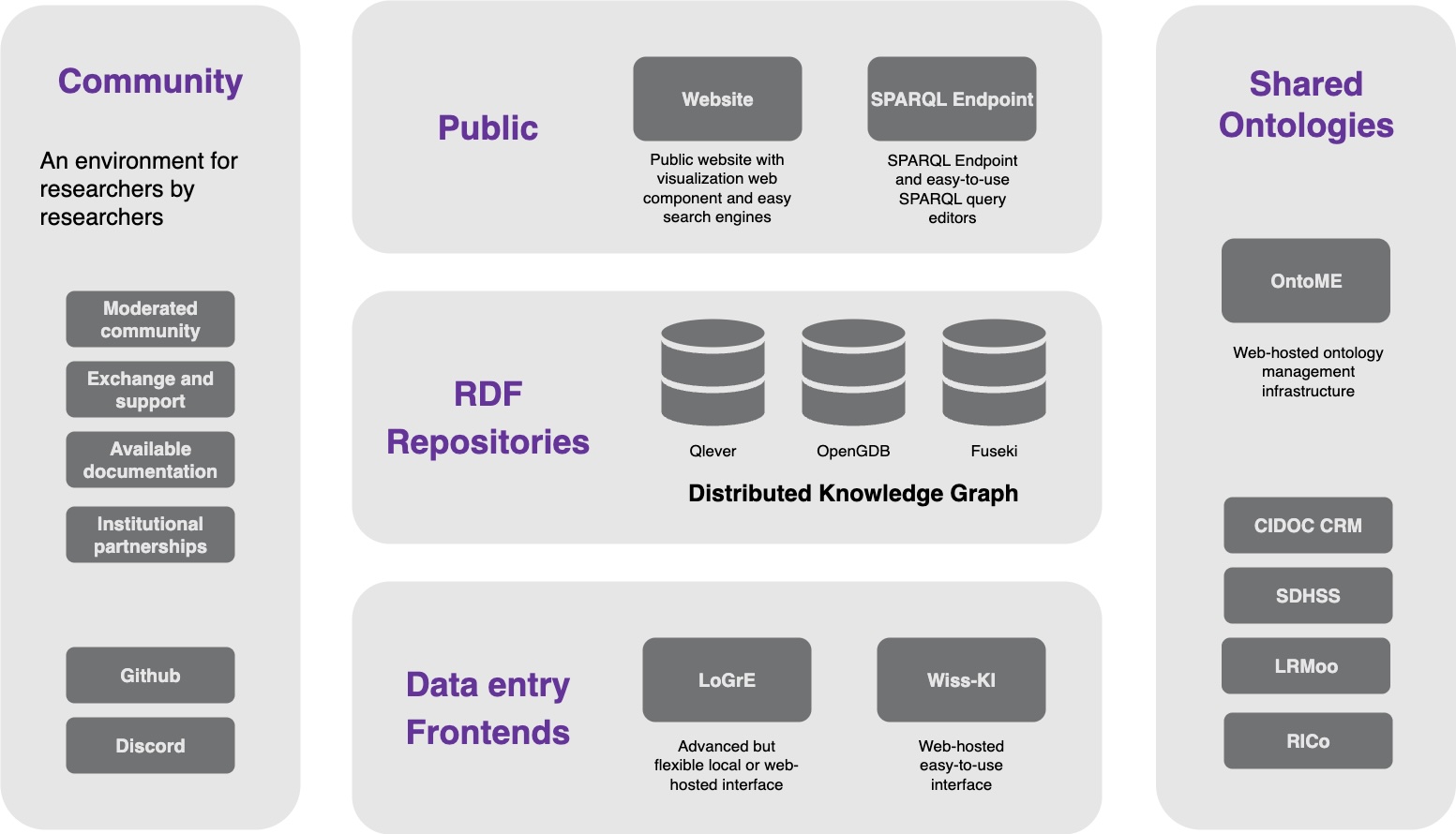

Forschungsinfrastrukturen sind für die Grundlagen von Open Science von entscheidender Bedeutung. In diesem Blogbeitrag erklären Stephen Hart (Universität Bern) und Francesco Beretta (Université de Neuchâtel) die Hintergründe und den aktuellen Stand eines Infrastrukturprojekts, das sich mit der Verwaltung historischer Daten in einer vernetzten Linked-Open-Data-Umgebung befasst.

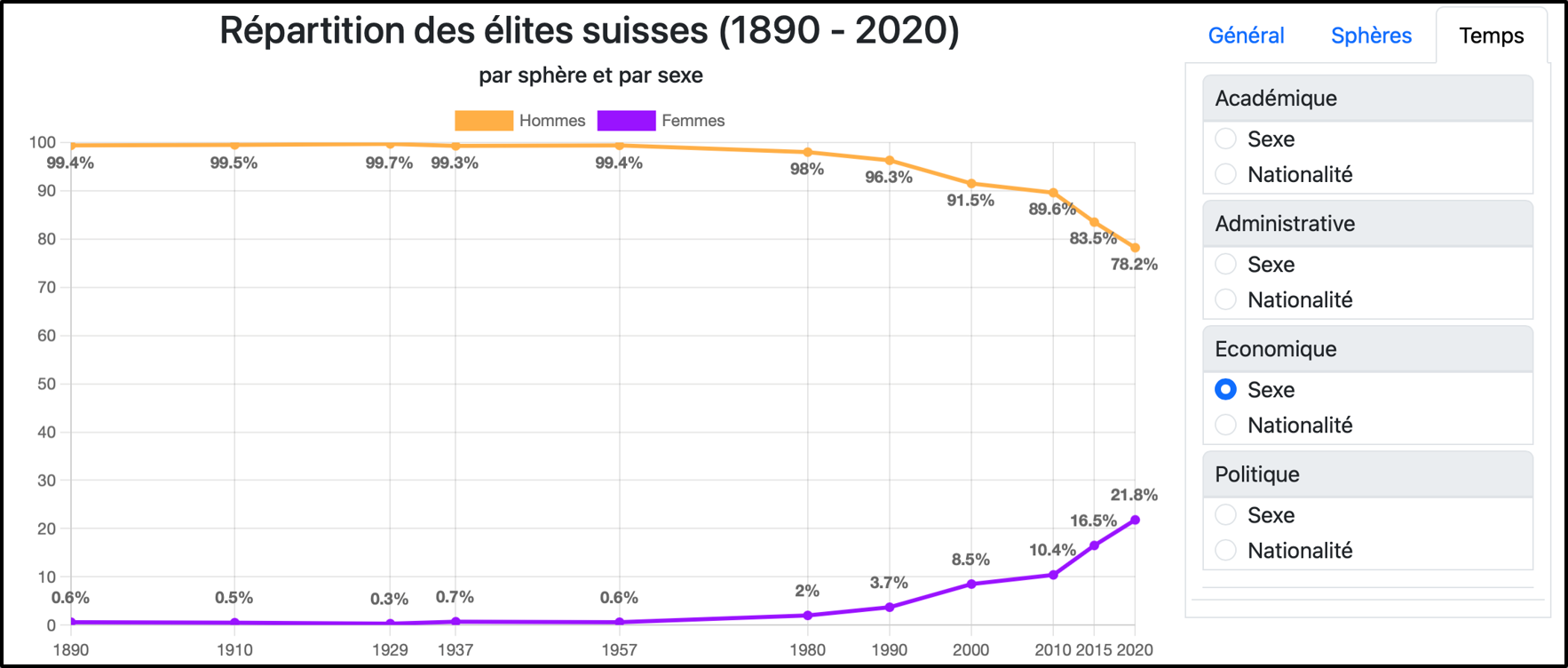

Zwischen 2023 und 2025 hat das «Open Elite Data Project» die Veröffentlichung und Zugänglichkeit der Daten des Schweizerischen Observatoriums für Eliten (OBELIS) vorangetrieben. In seinem Beitrag stellt Felix Bühlmann die wichtigsten Ergebnisse des Projekts vor und erörtert die Herausforderungen, die sich aus den Spannungen zwischen Datenschutz und Zugänglichkeit ergeben.

Moritz Mähr und Moritz Twente berichten über den von ihnen organisierten Workshop zum Thema Open Access und Open Peer Review in den Digital Humanities. In ihrem Blogbeitrag diskutieren sie mögliche Alternativen zum aktuellen System der wissenschaftlichen Publikation, die auf die Beteiligung von Forschungsgemeinschaften, Preprint-Server und kollaboratives Peer Review setzen.

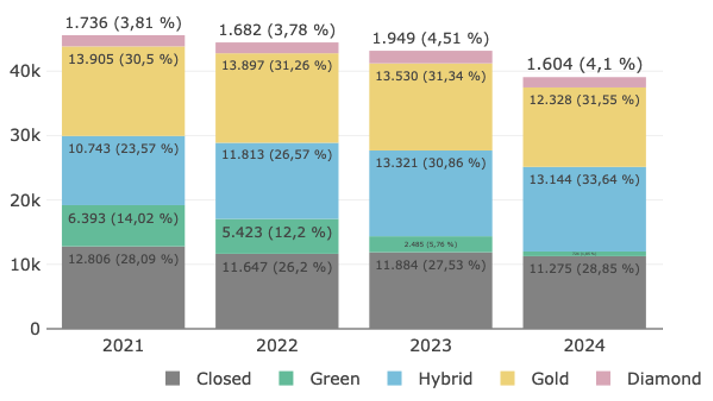

In diesem Beitrag stellt Thomas Leibundgut, Co-Koordinator Open Science bei swissuniversities, die Ambitionen und Errungenschaften des nationalen Schweizer Programms Open Science vor. Ausgehend von den beiden strategischen Achsen - Open Access und Open Research Data - beleuchtet er die Fortschritte, die zwischen 2021 und 2024 erzielt wurden, sowie die neue Ausrichtung des Programms Open Science II (2025-2028).

Cristina Grisot, Koordinatorin des Netzwerks DARIAH-CH, blickt auf eine Tagung über die FAIR und CARE-Prinzipien in den Geistes- und Sozialwissenschaften zurück. In ihrem Beitrag beleuchtet sie die konkreten Herausforderungen, denen Forscherinnen und Forscher bei der Umsetzung dieser Prinzipien begegnen, und bietet eine Reflexion über ethische, technische und politische Fragen, die mit dem verantwortungsvollen Umgang mit Daten verbunden sind.

Julien Raemy ist Data Scientist im Schweizerischen Bundesarchiv und Lehrbeauftragter an der HEG Genève. In diesem Beitrag stellt er die Schwerpunkte seines Kurses zu Open Data vor und betont die Vorteile offener Plattformen und Formate im Bildungsbereich, die es ermöglichen, Lerninhalte möglichst breit zugänglich zu machen.