Tizian Zumthurm (Science et Cité) gibt in seinem Beitrag einen Überblick über die Entwicklung von Citizen Science in der Schweiz und stellt eine interaktive Checkliste zur Planung und Umsetzung von Projekten vor. Der Beitrag ist Teil einer Reihe zu aktuellen Themen rund um Open Data in den Geistes- und Sozialwissenschaften in der Schweiz, die anlässlich der infoclio.ch-Tagung 2025 «Open Science in History. Die Öffnung der Wissenschaften von der Aufklärung bis zur künstlichen Intelligenz» produziert wurde.

Gemäss Unesco soll Open Science die Wissenschaft grundlegend öffnen. Sie soll erstens für die Bevölkerung verständlicher und zugänglicher werden und ihr zweitens ermöglichen, bei Themensetzung und Forschungsfrage mitzubestimmen. Zu beiden Anliegen kann Citizen Science beitragen wie kaum ein anderer wissenschaftlicher Ansatz.

Der Begriff Citizen Science wurde erstmals Mitte der 1990er zum einen vom Soziologen Alan Irwin und zum andern vom Ornithologen Richard Bonney ins Feld geführt. Ersterer verwendete den Begriff, um darauf aufmerksam zu machen, dass auch Menschen ausserhalb des akademischen Betriebs – Citizens – gültige wissenschaftliche Erkenntnisse generieren können. Gleichzeitig forderte Irwin damit eine «demokratischere» Wissenschaft, welche die Anliegen der Bevölkerung besser berücksichtigt. Bonney hingegen benutzte den Begriff, um das freiwillige Datensammeln von Citizens für wissenschaftliche Projekte zu beschreiben, was unter anderem in der Ornithologie eine lange Tradition hat. Er sah darin zudem ein Instrument zur Vermittlung wissenschaftlicher Prozesse und Erkenntnisse.

Diese ganz unterschiedlichen Wurzeln des Begriffs sind wohl der Grund, weshalb Citizen Science heute als Label für verschiedene Projekte verwendet wird und der Begriff so schwierig zu definieren ist. Die schweizerische Expert:innengruppe für Citizen Science, die 2024 einen Situationsbericht mit Handlungsempfehlungen publiziert hat, nutzt die Oxford-Definition: «Citizen Science is scientific work undertaken by members of the general public often in collaboration with or under the direction of professional scientists and scientific institutions».

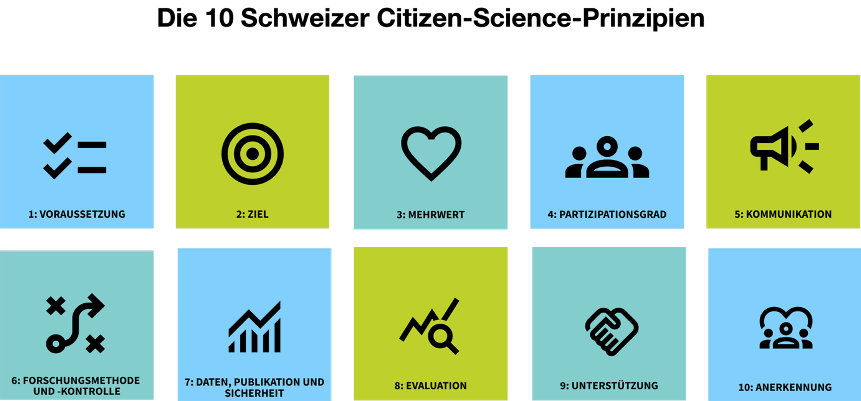

Gestaltung und Infografik: Ursina Roffler

Im Jahr 2022 wurden die 10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien veröffentlicht. Diese schaffen eine gemeinsame Basis und Orientierungshilfe. Sie verstehen unter Citizen Science «eine wissenschaftliche Methode, die es Citizen Scientists und hauptamtlich Forschenden ermöglicht, zusammenzuarbeiten und Wissen zu gewinnen». Mit Citizen Scientists sind hier Personen gemeint, die nicht an einer Forschungsinstitution angestellt sind und freiwillig in einem Forschungsprojekt mitarbeiten.

Die 10 Prinzipien entstanden im Rahmen der Citizen-Science-Initiative der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Science et Cité (mit dem Citizen-Science-Netzwerk Schweiz forscht) und die Akademien arbeiteten in Zusammenarbeit mit der Partizipativen Wissenschaftsakademie und dem Citizen Science Center Zürich (die seit 2023 zusammen Citizen Science Zürich bilden) sowie dem Citizen Cyberlab Genf einen Vorschlag aus. In einer Online-Konsultation wurde das Feedback der Schweizer Citizen-Science-Community eingeholt und in die Prinzipien eingearbeitet.

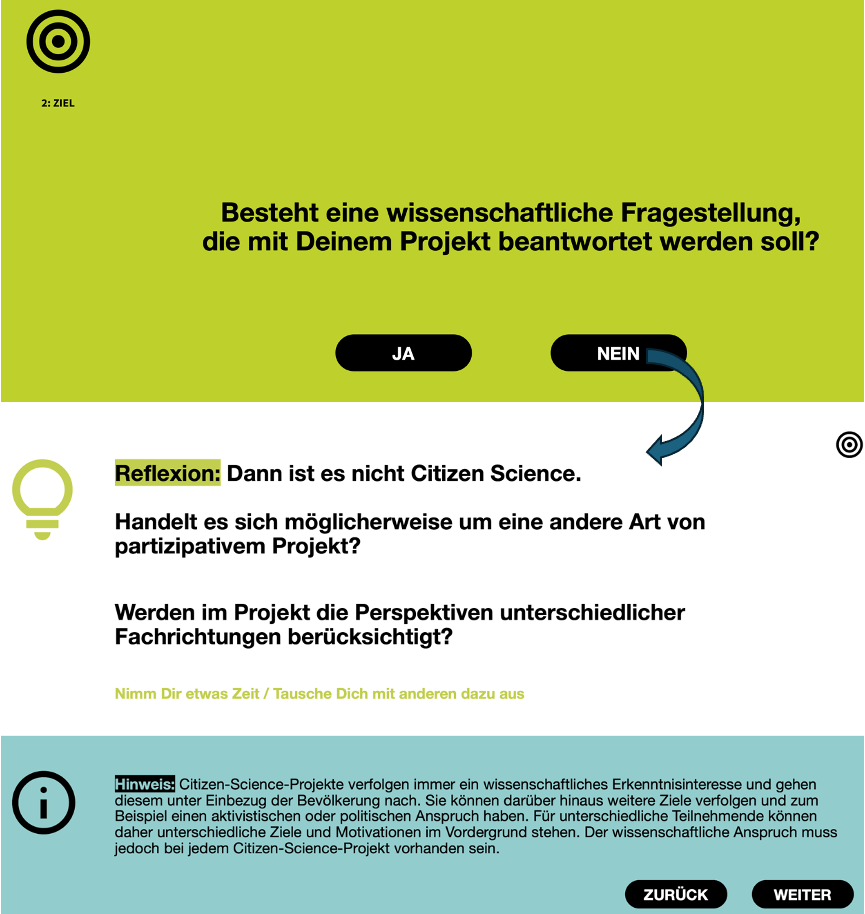

Basierend auf den 10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien erarbeiteten Citizen Science Zürich und Schweiz forscht eine Checkliste, die bei Planung und Umsetzung von Projekten hilft. Die Idee für die gemeinsame Ausarbeitung entstand im Rahmen des Lehrangebots «Citizen Science II: Von der Theorie zur Praxis» (Universität Zürich, School for Transdisciplinary Studies, FS 2023). Die daran teilnehmenden Studierenden formulierten die 10 Prinzipien in anwendungsorientierte Fragen um. Auf dieser Grundlage wurde die Checkliste in einem «interaktiven» ppsx-Format mit klickbaren Buttons entwickelt. Interaktiv in dem Sinne, dass die Folienanzeige nicht linear und komplett erfolgt, sondern auf der Antwortauswahl der Nutzenden beruht. Im Anschluss folgte eine Testphase mit wertvollem Feedback von Tester:innen, das in die finale Version eingeflossen ist.

Die Checkliste ist auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar. Dazu gibt es zur Orientierung jeweils eine übersichtliche Kurzfassung. Zu Projektbeginn bietet die Checkliste einen strukturierten Rahmen, um innerhalb des Leitungsteams zentrale Fragen zu klären und die unterschiedlichen Perspektiven, Motivationen und Erwartungen der Beteiligten einzuholen. Danach bleibt sie hilfreich, um sich mit den relevanten Themen zu beschäftigen und gegebenenfalls Massnahmen zu ergreifen, um die Qualität des Projekts weiter zu steigern.

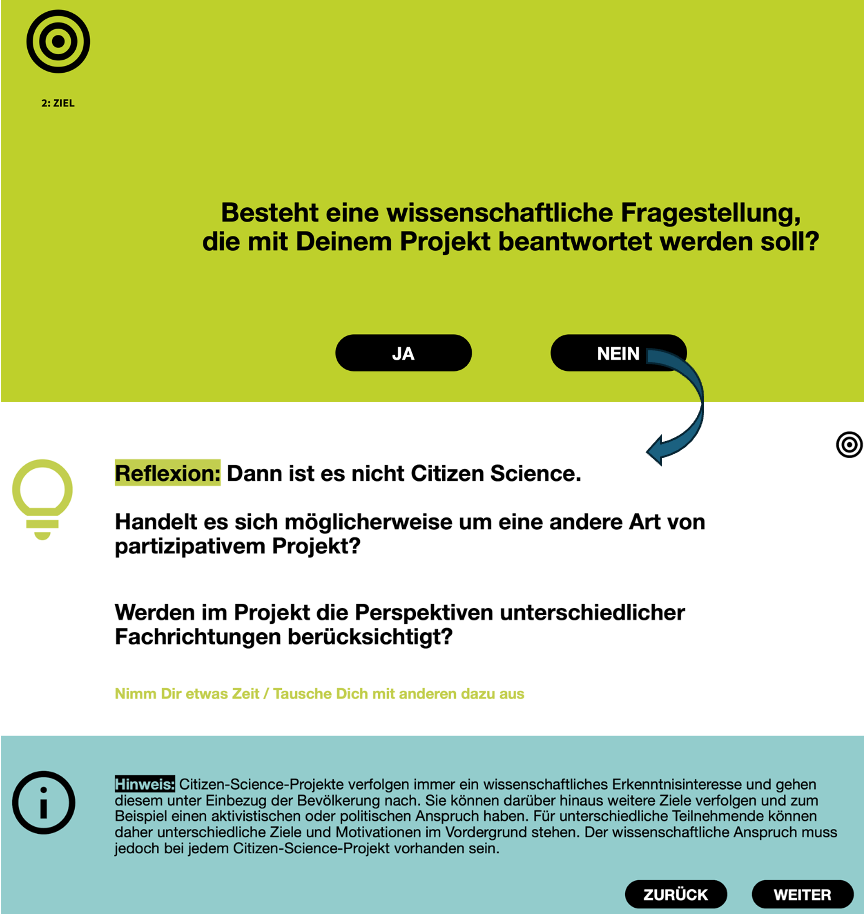

Die Checkliste basiert auf Grundsatzfragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden. Zu Beginn finden die Nutzenden so heraus, ob Citizen Science tatsächlich die passende Methode für ihr Anliegen ist. Anschliessend helfen die Fragen, wichtige Eigenheiten von Citizen Science zu beachten, an alles zu denken und sich auf die verschiedenen Fallstricke bei der Umsetzung eines Projekts vorzubereiten. Je nach Antwort folgen dann Reflexionen zur Vertiefung wichtiger Punkte, die zum Nachdenken über Kernelemente partizipativer Projektgestaltung anregen. Dazu bietet die Checkliste Hinweise und Tipps für die theoretische Untermauerung und praktische Umsetzung.

Auszug 1, Prinzip 2 «Ziel»

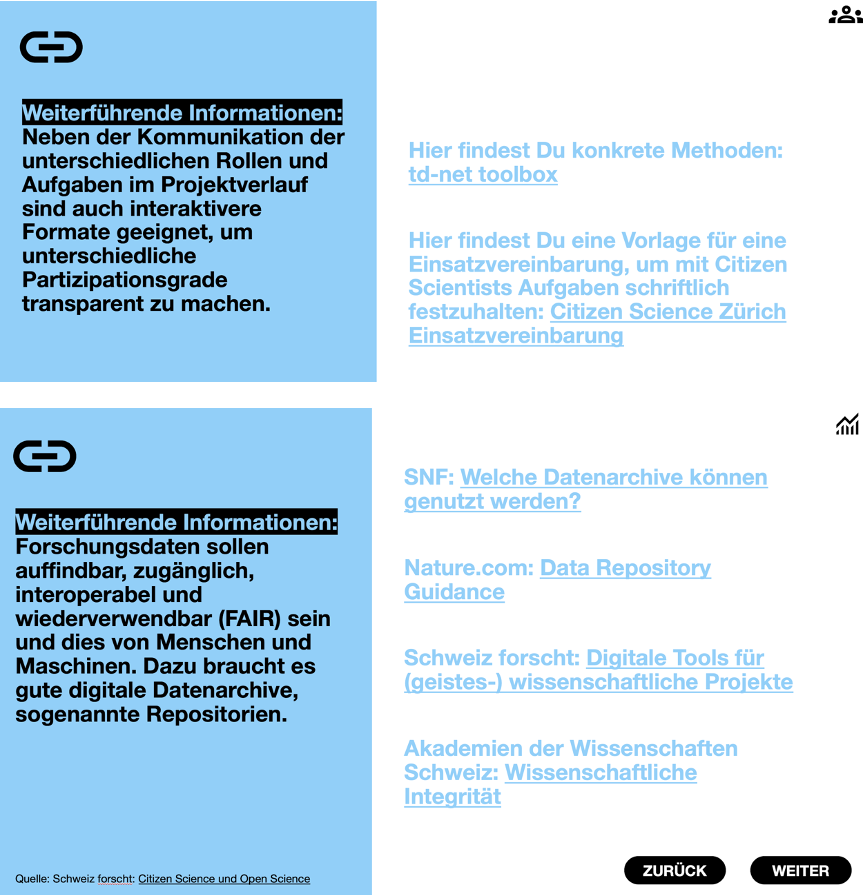

Auszug 2, Prinzip 7 «Daten, Publikation und Sicherheit»

Darüber hinaus liefert die Checkliste weiterführende Informationen und Links zu hilfreichen Ressourcen.

Die Citizen-Science-Checkliste will möglichst alle Bereiche abdecken und geht deswegen in die Tiefe. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, genügend Zeit einzuplanen, um die 10 Prinzipien und die dazugehörigen Reflexionen, Hinweise und weiterführenden Ressourcen gründlich durchzugehen. Der Projektleitfaden hilft, zentrale Punkte für Citizen Science zu bedenken, zu klären und zu schärfen und somit eines der Hauptanliegen von Open Science zu erfüllen: Wissenschaft zugänglich machen.

Tizian Zumthurm arbeitet als Projektleiter an der Geschäftsstelle Citizen Science Schweiz. Sie ist angesiedelt bei der national tätigen Stiftung Science et Cité, dem Kompetenzzentrum Dialog der Akademien der Wissenschaften Schweiz und unterhält Schweiz forscht, Plattform und Netzwerk für Citizen Science in der Schweiz. Zumthurm hat am Institut für Medizingeschichte der Universität Bern doktoriert und als Postdoc am Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History im Bereich Public History gearbeitet.