Le 12e colloque infoclio.ch questionne les relations entre la médiation culturelle et les sciences historiques.

Théories et pratiques de la médiation de l'histoire

Dans cette session, Manuel Menrath, Katrin Rieder et Mathieu Menghini paragent leurs réflexions sur les avantages et les difficultés de leurs pratiques de médiation. Leurs contributions présentent les points de vue de la recherche académique, de l'histoire participative et des arts vivants.

Indianische Stimmen. Wie Kanadas verdrängte Geschichte sichtbar wird

Manuel Menrath ist in Luzern geboren und arbeitet seit 2009 am Historischen Seminar der Universität Luzern.

Manuel Menrath ist in Luzern geboren und arbeitet seit 2009 am Historischen Seminar der Universität Luzern. 2016 erhielt er den Opus Primum Förderpreis der deutschen VolkswagenStiftung für sein Buch «Mission Sitting Bull» (Schöningh 2016). Darin setzt er sich mit der Bekehrung der Sioux durch Benediktiner aus Einsiedeln auseinander. In seiner aktuellen Publikation «Unter dem Nordlicht» (Galiani 2020) beschreibt er, was der kanadische Kolonialismus für die Cree und Ojibwe im Norden der Provinz Ontario bedeutet und wie sie sich dagegen wehren.

Partizipative Vermittlungsprojekte. Chancen und Herausforderungen

Katrin Rieder ist Historikerin, NPO-Managerin und Organisationsberaterin. Nach beruflichen Stationen bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und beim Schweizerischen Freilichtmuseum Ballenberg arbeitet sie seit 2015 als freiberufliche Kulturvermittlerin.

Katrin Rieder ist Historikerin, NPO-Managerin und Organisationsberaterin. Nach beruflichen Stationen bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und beim Schweizerischen Freilichtmuseum Ballenberg arbeitet sie seit 2015 als freiberufliche Kulturvermittlerin. Sie leitet und begleitet Projekte zur Vermittlung von immateriellem Kulturerbe und zur Stärkung der kulturellen Teilhabe, zudem wird sie von staatlichen Stellen, Förderstiftungen und NGOs als Beraterin in Strategieprozessen, als Projektleiterin sowie als Moderatorin von Tagungen und Workshops engagiert und ist als Dozentin am Studienzentrum Kulturmanagement SKM der Universität Basel tätig.

Éprouver l’histoire. Médiation, théâtre et démocratie

Mathieu Menghini est historien, chargé d’enseignements en histoire et pratiques de l’agir et de l’action culturels à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

Mathieu Menghini est historien, chargé d’enseignements en histoire et pratiques de l’agir et de l’action culturels à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Il a dirigé le Centre culturel neuchâtelois, le Théâtre du Crochetan et le Théâtre Forum Meyrin, et officie comme conseiller dramaturgique de La Colline – théâtre national, à Paris. Mathieu Menghini participe en outre à de nombreux conseils et projets sur les questions de participation culturelle, et collabore avec de nombreuses institutions théâtrales et universitaires. Il est le lauréat 2019 du prix culturel de la Fondation Leenaards.

Galerie de projets de médiation en ligne

Cette galerie virtuelle propose une sélection de 36 projets de médiation numérique de l’histoire en Suisse. Ils ont été réunis via une enquête en ligne menée en été 2020. Pour voir la totalité des projets reçus, vous pouvez également consulter cette liste complète.

Table ronde : Tendance et enjeux de la médiation culturelle numérique

Des expertes et des experts analysent les tendances qui se dégagent des projets présentés dans le domaine de la médiation culturelle numérique, et répondent aux questions des participantes et participants.

Dominique Dirlewanger (Université de Lausanne et enseignant d’histoire)

Lina Gafner (Universität Basel et directrice Stadtgeschichte Basel)

Marc Griesshammer (Directeur Stadtmuseum Aarau et comité Médiation Culturelle Suisse)

Urs Hafner (Historien et journaliste)

Moderation: Enrico Natale (infoclio.ch)

Des expertes et des experts analysent les tendances qui se dégagent des projets présentés dans le domaine de la médiation culturelle numérique, et répondent aux questions des participantes et participants.

Dominique Dirlewanger (Université de Lausanne et enseignant d’histoire)

Lina Gafner (Universität Basel et directrice Stadtgeschichte Basel)

Marc Griesshammer (Directeur Stadtmuseum Aarau et comité Médiation Culturelle Suisse)

Urs Hafner (Historien et journaliste)

Moderation: Enrico Natale (infoclio.ch)

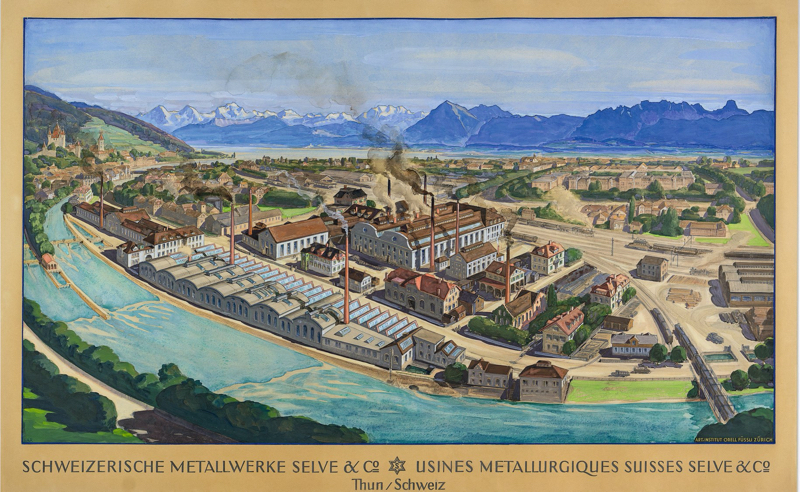

Detailansicht anzeigen

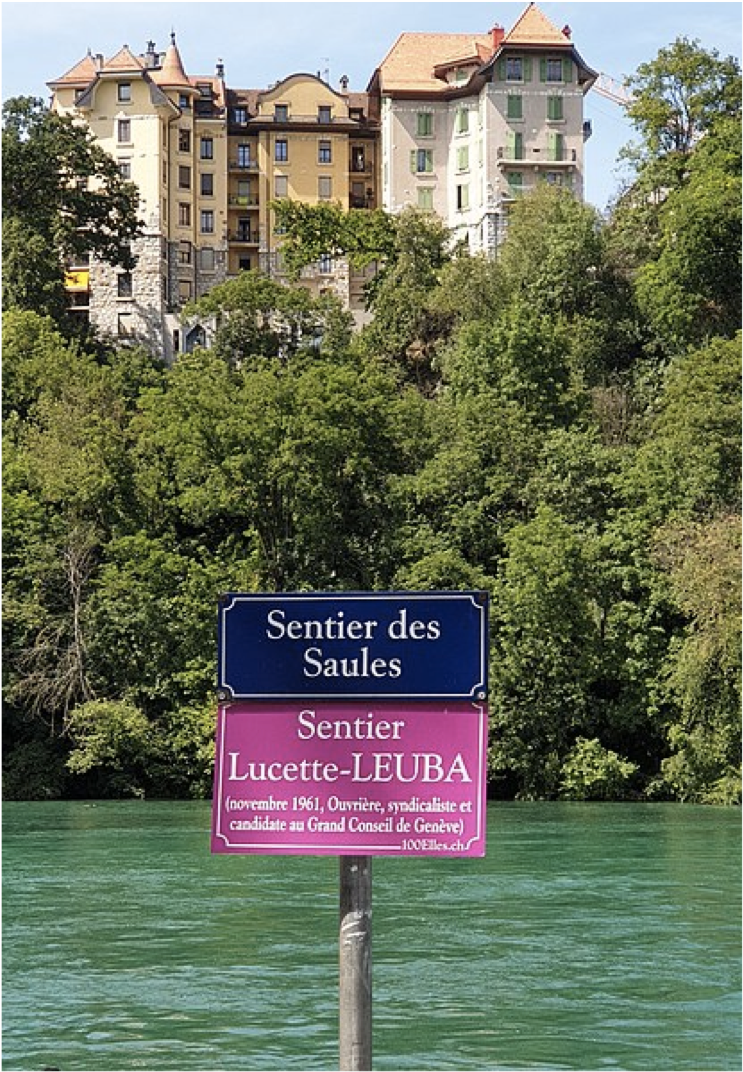

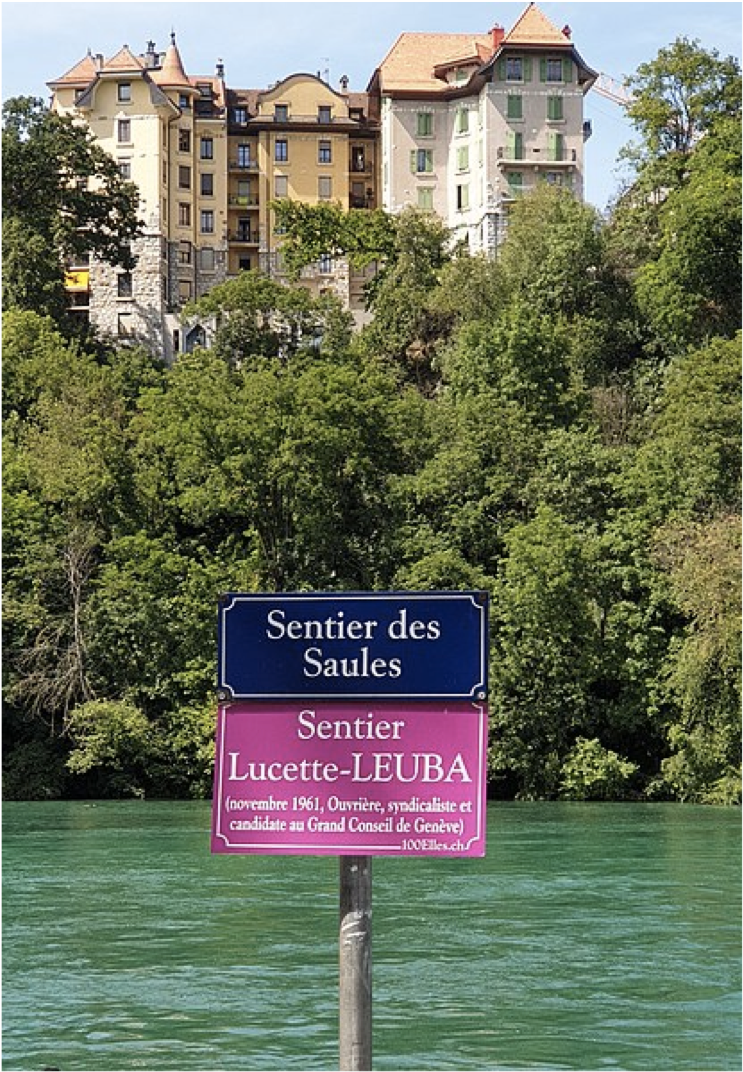

Detailansicht anzeigen100Elles*

Website

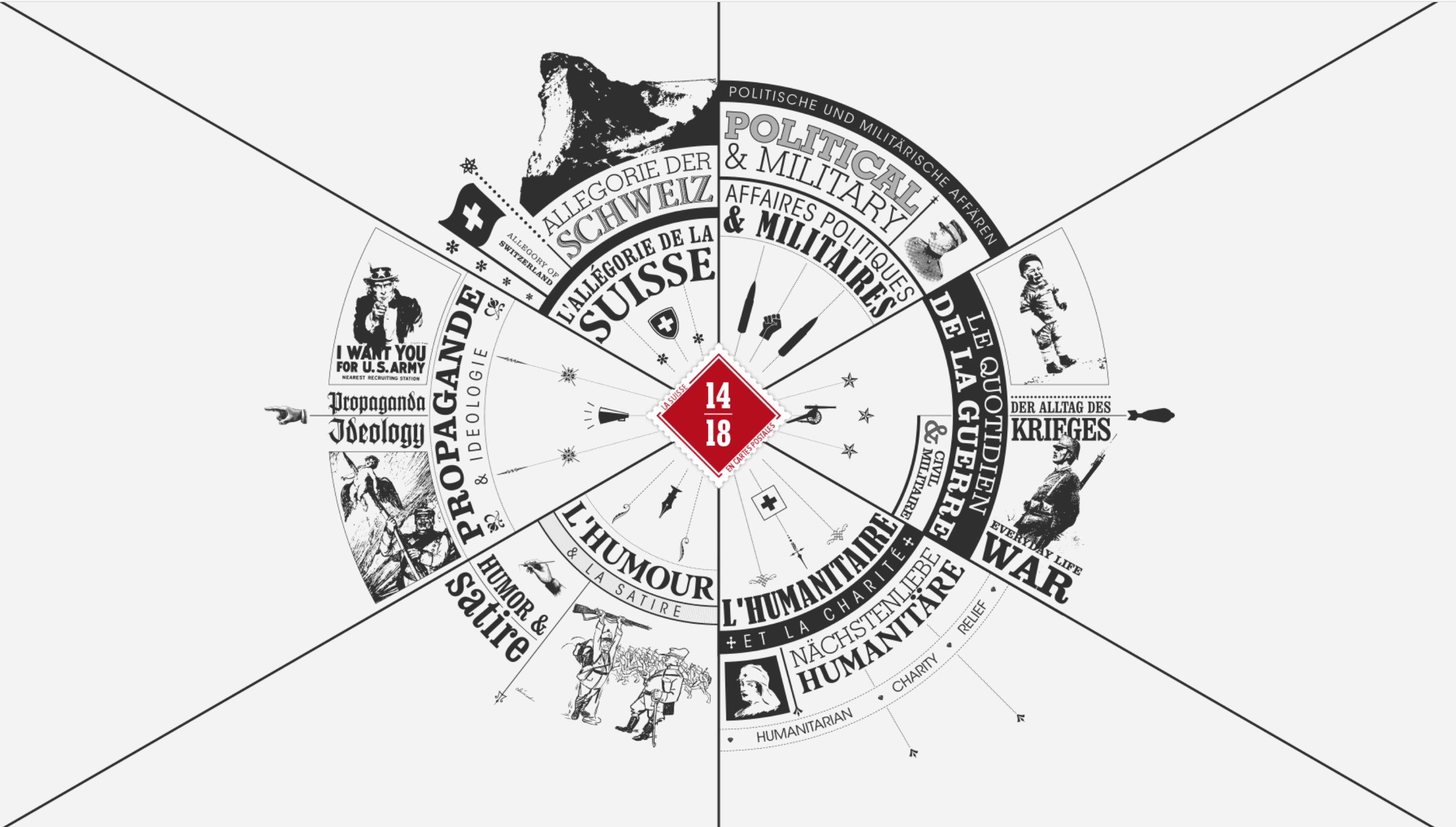

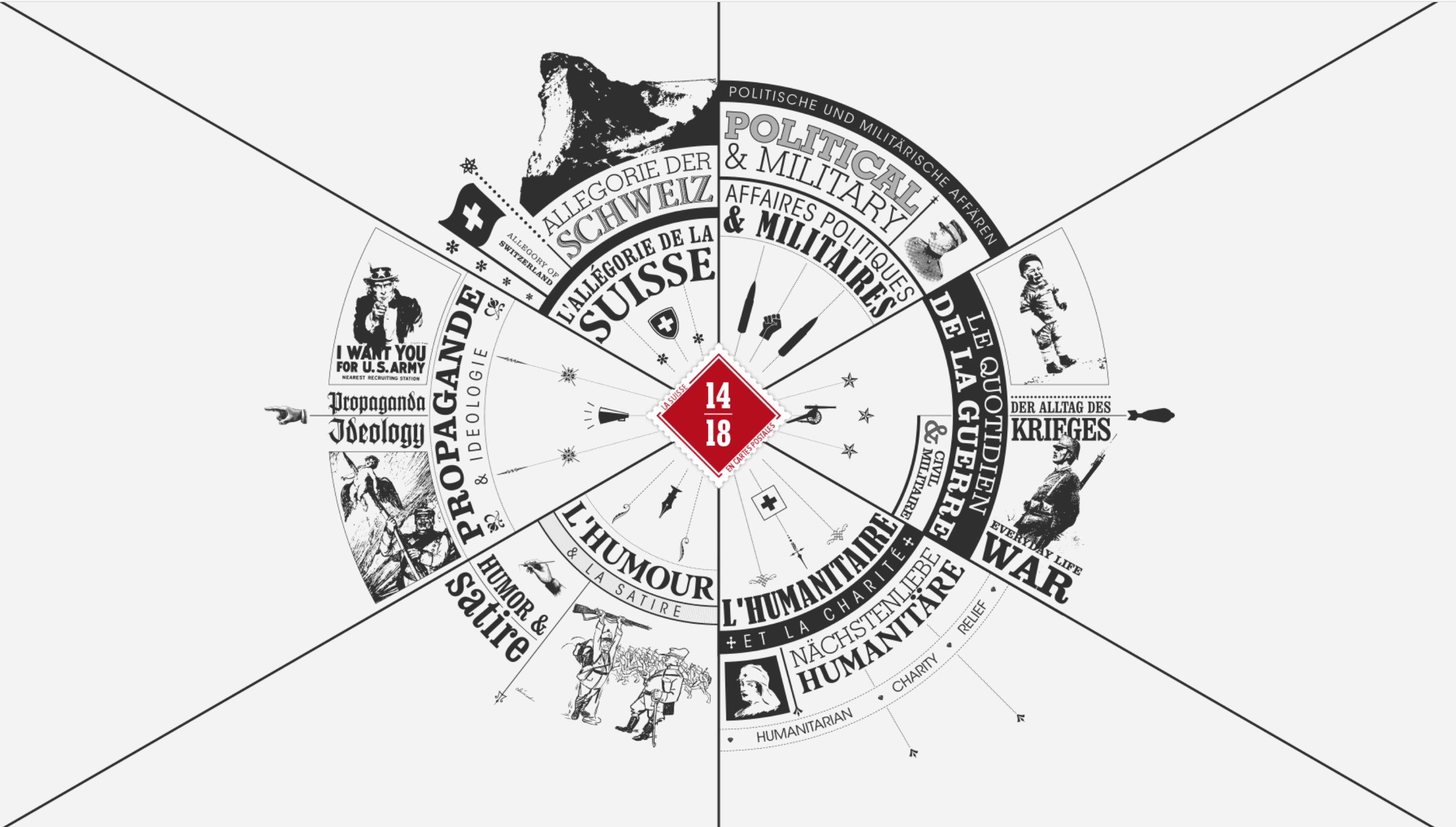

14-18.ch La Suisse en cartes postales

Website

Ce site explore l'histoire de la Suisse durant la Première Guerre mondiale à travers la collection des cartes postales de la Bibliothèque nationale. Cette période reste méconnue : épargnée par le conflit militaire, la Suisse n'échappe pourtant pas à l'irradiation générale provoquée par la Grande Guerre. Ses champs politiques, culturels et économiques ont été profondément marqués par l'onde de choc de ce premier conflit qualifié de «total».

Ce site explore l'histoire de la Suisse durant la Première Guerre mondiale à travers la collection des cartes postales de la Bibliothèque nationale. Cette période reste méconnue : épargnée par le conflit militaire, la Suisse n'échappe pourtant pas à l'irradiation générale provoquée par la Grande Guerre. Ses champs politiques, culturels et économiques ont été profondément marqués par l'onde de choc de ce premier conflit qualifié de «total». Média visuel de masse, vivant son âge d'or, la carte postale est alors un support extrêmement populaire de communication. Les illustrations qu'elle véhicule permettent de s'immerger dans l'imaginaire de la population suisse d'il y a tout juste cent ans.

Cette plateforme propose une histoire «timbrée» de la Suisse de 14-18 : l'internaute est convié à une promenade illustrée dans les cartes postales diffusées à l'époque. Le site est organisé en six sections thématiques qui présentent une soixantaine de cartes postales. Chaque carte fait l'objet d'une analyse, d'un commentaire et d'une courte bibliographie.

15past15 is a podcast series on global history which discusses how the past is made, and by whom. The first season focuses on history-writing in East Asia, the second on wealth and the writing of history.

15past15 is a podcast series on global history which discusses how the past is made, and by whom. The first season focuses on history-writing in East Asia, the second on wealth and the writing of history.

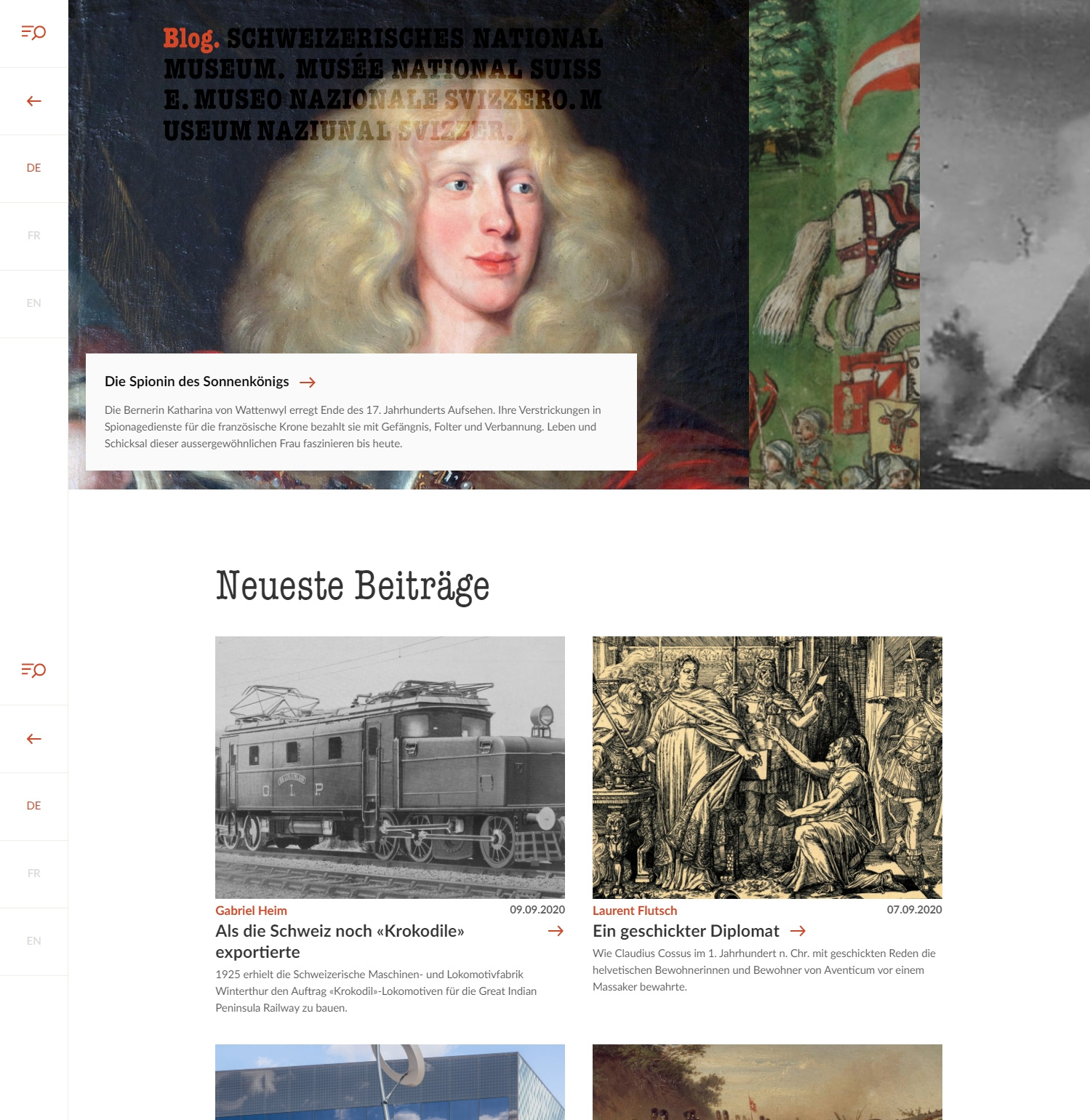

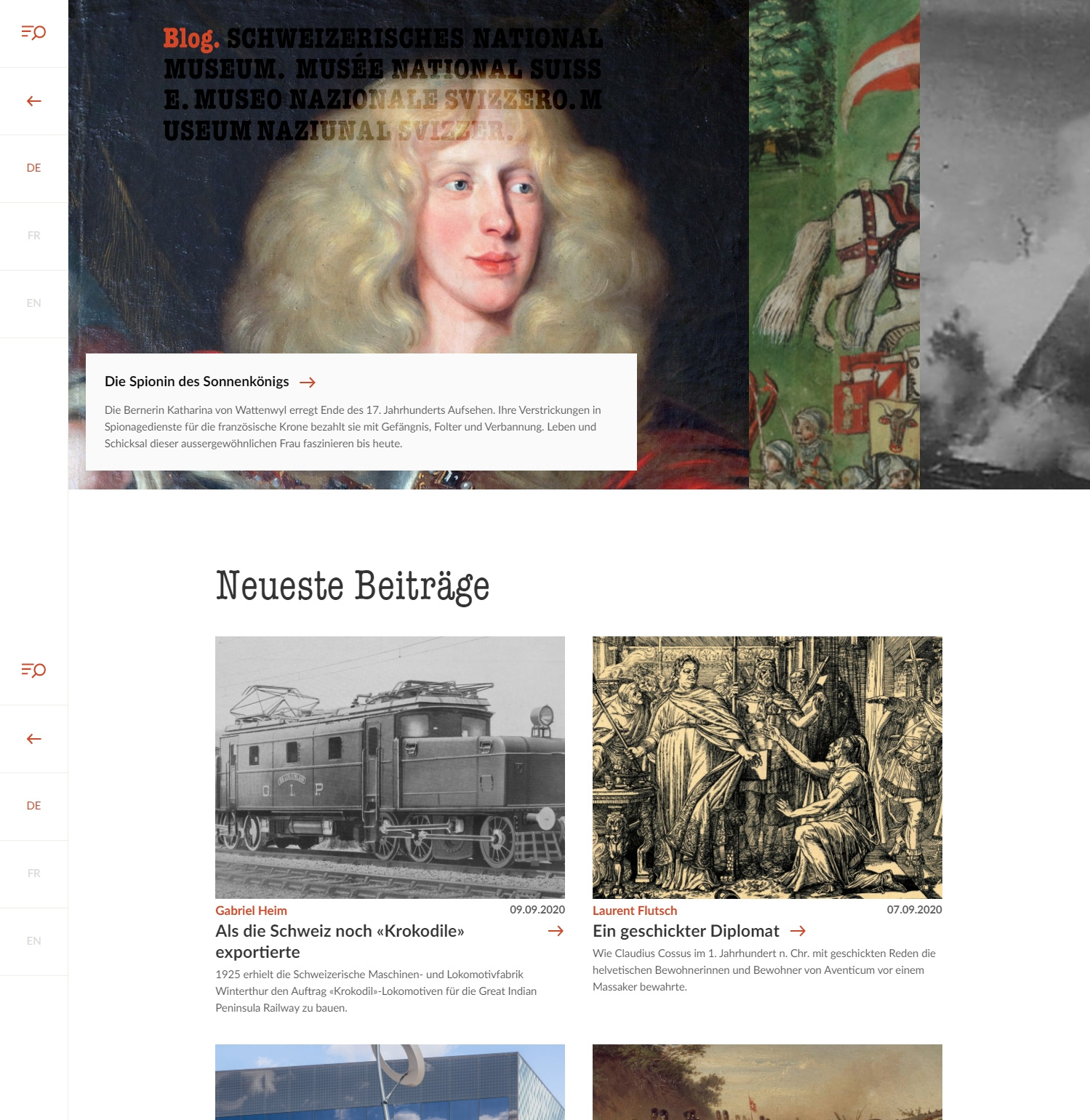

Its current season examines changing understandings of Wealth / Reichtum / Richesse, from the medieval to the modern, and from Europe to Asia, the Americas, and beyond. What was the relationship between wealth and natural resources? How has wealth been expressed, both intellectually and in terms of material culture? How have wealth inequalities affected power, health, and global development? And why should historians care? 15past15’s first season focuses on history and history-writing in East Asia, from the sixteenth century to today. Interviewees debated the indigenous historical traditions of China and Japan in particular, and the ways that understandings of the past evolved at times of acute political and societal change.Blog des Schweizerischen Nationalmuseums

Website

Codex de Ménandre

Website

Les « digital stories », ou « récits numériques », ont pris leur essor dans le journalisme d’investigation anglo-saxon, avant de s’intégrer aux pratiques les plus innovantes en matière de muséographie digitale. Ce récit numérique consacré au Codex de Ménandre reprend ces codes pour présenter ce manuscrit, daté 3ème siècle avant notre ère, sous une forme qui contribue à en rendre les principales caractéristiques et l’importance historique aisément compréhensible.

Les « digital stories », ou « récits numériques », ont pris leur essor dans le journalisme d’investigation anglo-saxon, avant de s’intégrer aux pratiques les plus innovantes en matière de muséographie digitale. Ce récit numérique consacré au Codex de Ménandre reprend ces codes pour présenter ce manuscrit, daté 3ème siècle avant notre ère, sous une forme qui contribue à en rendre les principales caractéristiques et l’importance historique aisément compréhensible.

Le site est organisé en quatre sections qui présentent respectivement le copiste au travail, deux feuillets caractéristiques, l’héritage de l’œuvre et les images du codex numérisé.Côté chaire côté rue - la Réforme à Genève 1517-1617

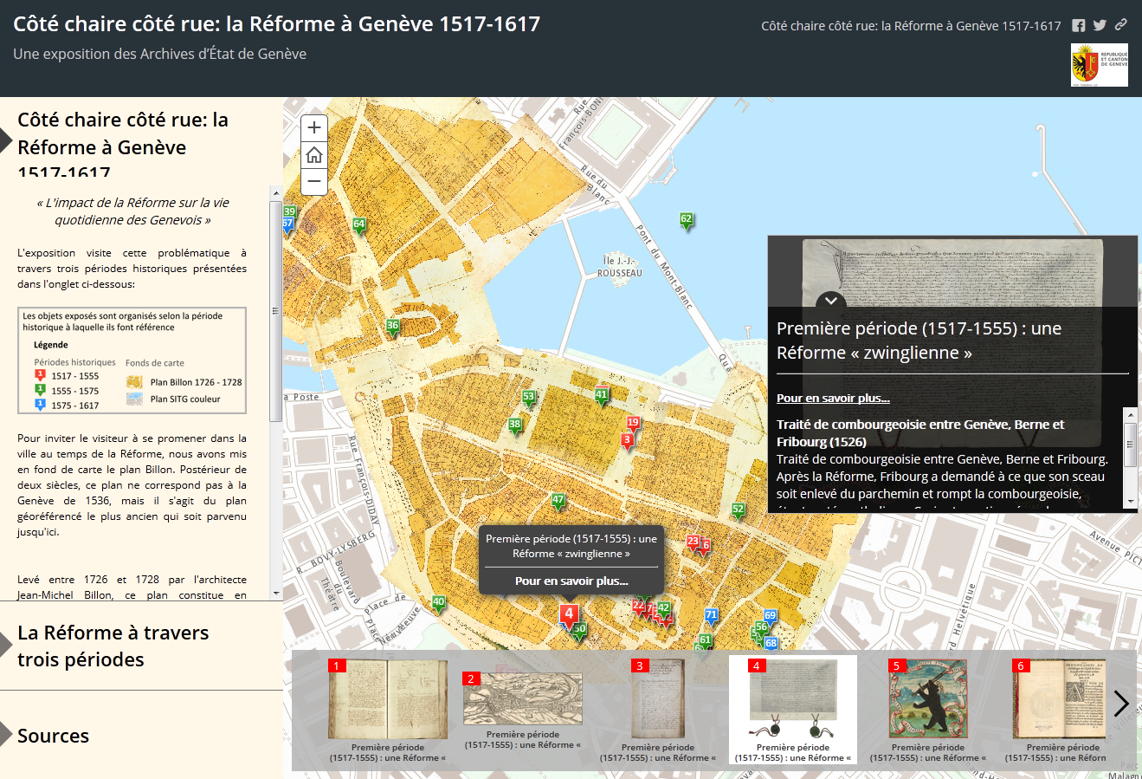

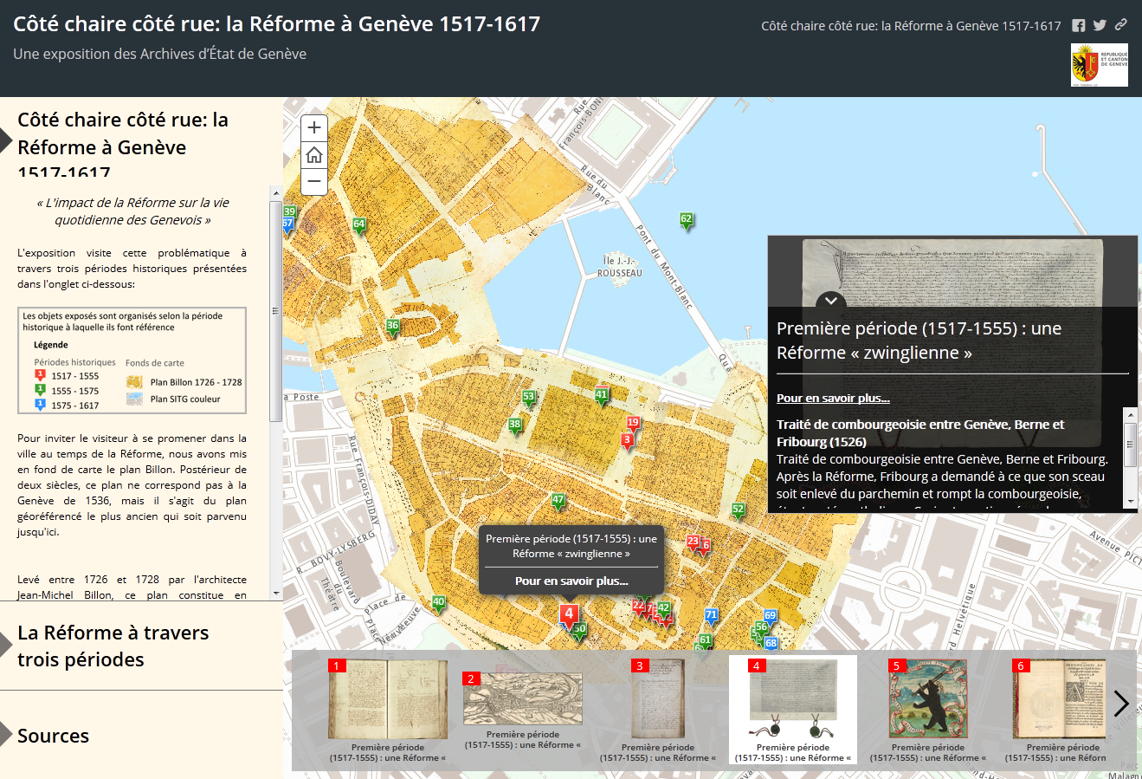

Une exposition en ligne sous forme de Storymap Website

"Côté chaire, côté rue. La Réforme à Genève 1517-1617" est une exposition qui a été présentée en 2017 et 2018 aux Archives d'Etat de Genève dans le contexte du 500e anniversaire de la Réforme luthérienne.

"Côté chaire, côté rue. La Réforme à Genève 1517-1617" est une exposition qui a été présentée en 2017 et 2018 aux Archives d'Etat de Genève dans le contexte du 500e anniversaire de la Réforme luthérienne.

Pour accompagner cette exposition et mettre en valeur son contenu sur la toile, un site internet sous forme de Story Map (ou "carte de narration") a été réalisé. Cette technologie a été utilisée pour la première fois dans le cadre d'une exposition des Archives d'Etat; elle a été développée sur la plateforme ArcGIS.

L'objectif était de présenter les sources d'une manière originales, géoréférencées sur une carte historique de Genève. Ainsi, en se promenant virtuellement dans la ville, le visiteur accède aux documents relatifs à la Réforme en lien avec les différents lieux de Genève. Le site met à disposition du contenu historique, des sources numérisées, des transcriptions et des fichiers audio.

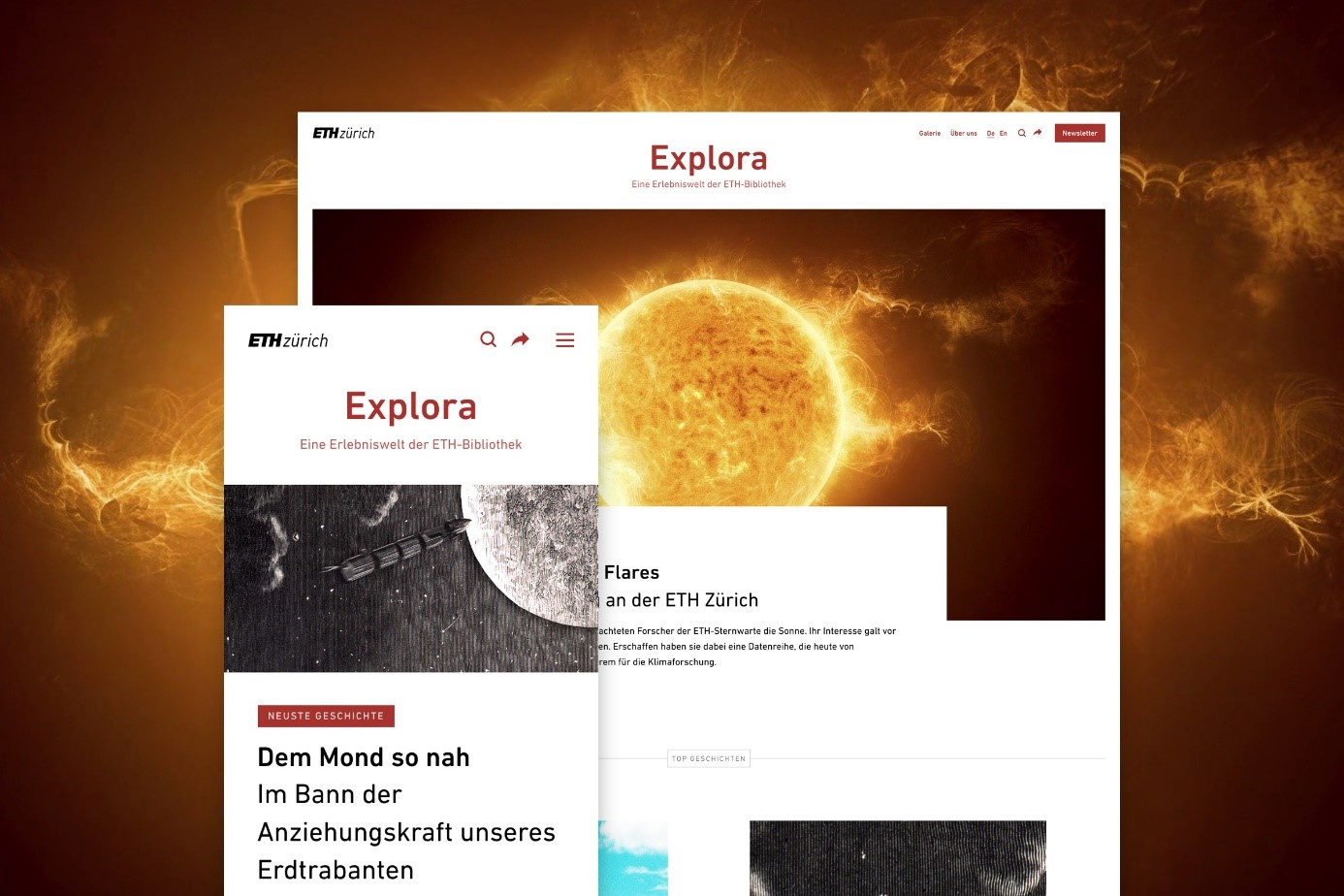

Dieser Blog informiert über Aktuelles aus den Crowdsourcing-Initiativen an der ETH-Bibliothek Zürich. Crowdsourcing wird momentan (vor allem) für die Bestimmung von Bildern aus dem Bildarchiv eingesetzt.

Dieser Blog informiert über Aktuelles aus den Crowdsourcing-Initiativen an der ETH-Bibliothek Zürich. Crowdsourcing wird momentan (vor allem) für die Bestimmung von Bildern aus dem Bildarchiv eingesetzt.

Die Bloginhalte richten sich an:

• die vielen Freiwilligen, deren Einsatz den grossen Erfolg der Crowdsourcing-Initiativen erst möglich macht

• Akteure aus Bibliotheken, Archiven und Museen, die sich für Informationen und Erfahrungen rund um die Umsetzung von Crowdsourcing interessieren

Der Montagspost „Wissen Sie mehr?“ enthält Aufrufe des Bildarchivs, sich an der Bestimmung von Bildern zu beteiligen. Der Freitagspost zu „Sie wussten mehr!“ dokumentiert jeweils die Ergebnisse eingegangener Rückmeldungen. Darüber hinaus werden Erfahrungen, Hintergründe und allgemeine Informationen zu Crowdsourcing thematisiert.

Der Blog wurde im Mai 2016 gelauncht und hat sich seither zu einem zentralen Kommunikationskanal für die ETH-Bibliothek und die Community entwickelt.

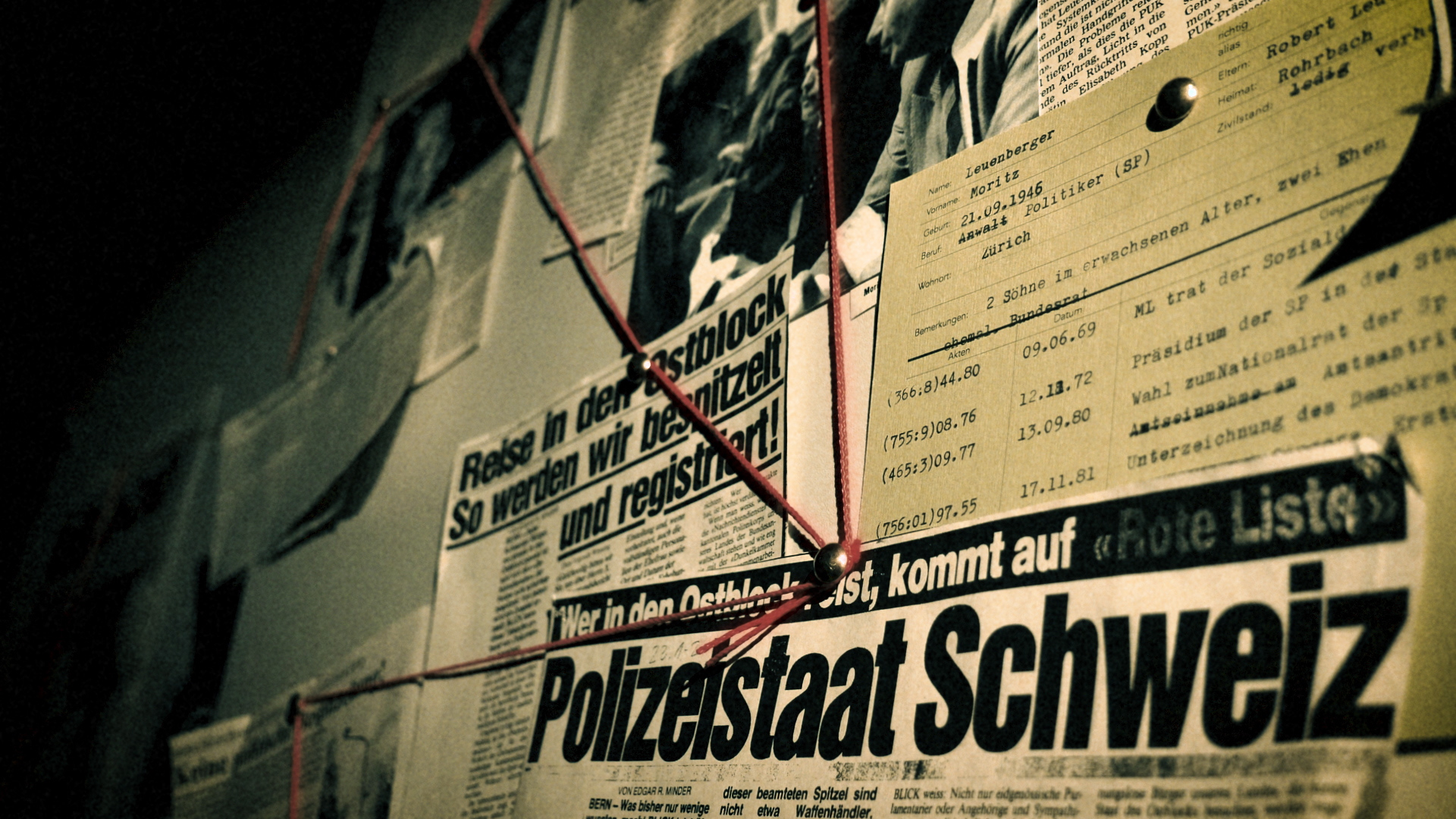

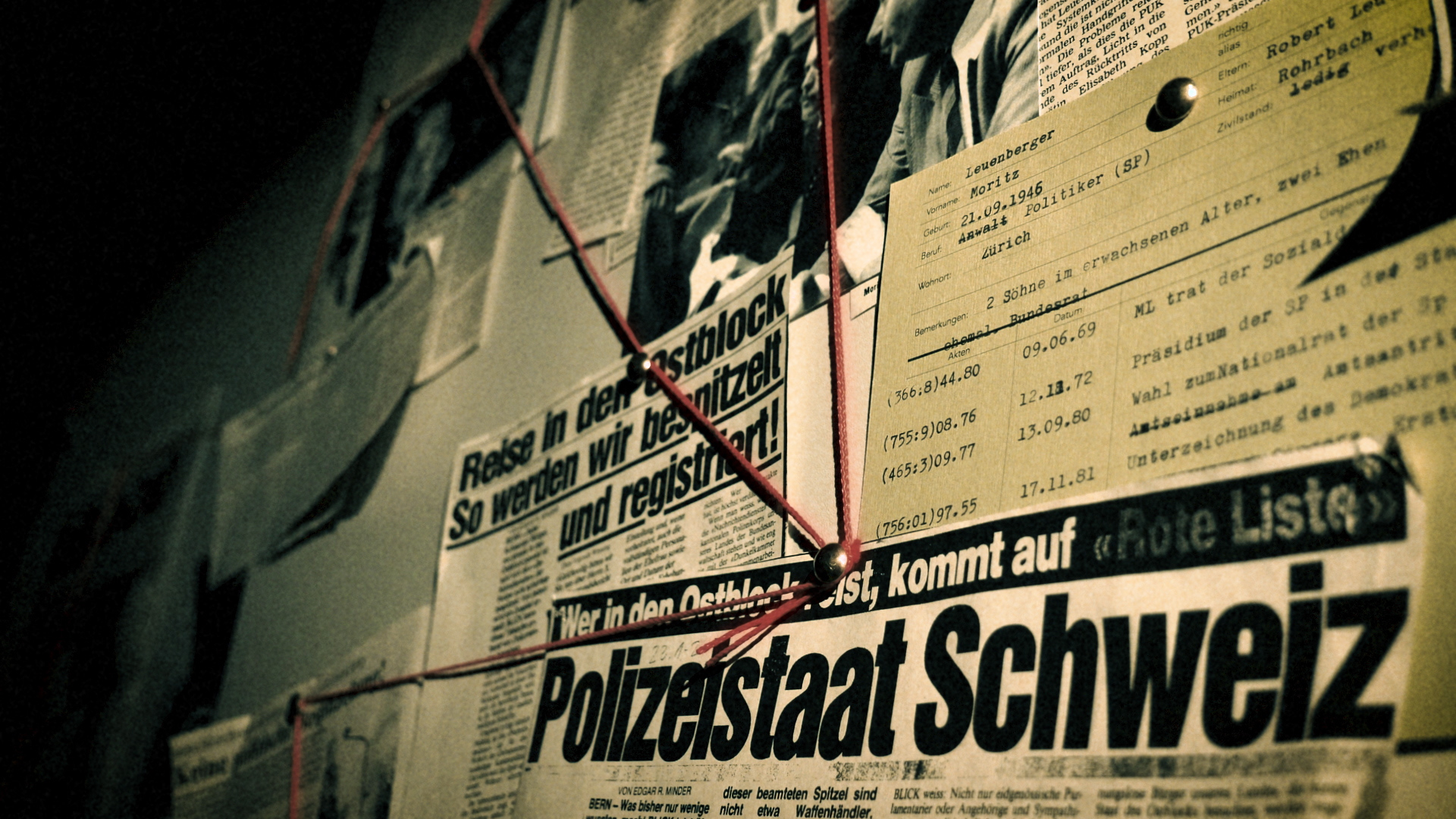

Die Fichen Affäre

Website

Eintauchen in die Geschichte des grössten Überwachungsskandals der Schweizer Geschichte: In der Webserie DIE FICHEN AFFÄRE geht es darum, wie es zum Skandal kam, wie sich die Fichierung für die Bevölkerung bemerkbar machte und wie sich die Lage seither entwickelt hat.

DigiBern führt Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Datenbanken und geographische Karten zur Berner Kultur und Geschichte digital zusammen.

DigiBern führt Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Datenbanken und geographische Karten zur Berner Kultur und Geschichte digital zusammen.

Seit 2002 ist DigiBern als Angebot der Universitätsbibliothek Bern im Internet präsent und macht digitalisierte Drucke aus dem Kanton Bern sowie Informationen in Volltextdatenbanken online frei zugänglich. Das Angebot richtet sich sowohl an die Wissenschaft als auch an eine breite Öffentlichkeit weltweit. Neben gedruckten Dokumenten, die die Kantons- und Universitätsbibliothek digitalisiert, umfasst DigiBern auch digitale Angebote anderer Institutionen. Neue Digitalisierungen werden wenn immer möglich auf den nationalen Plattformen realisiert.

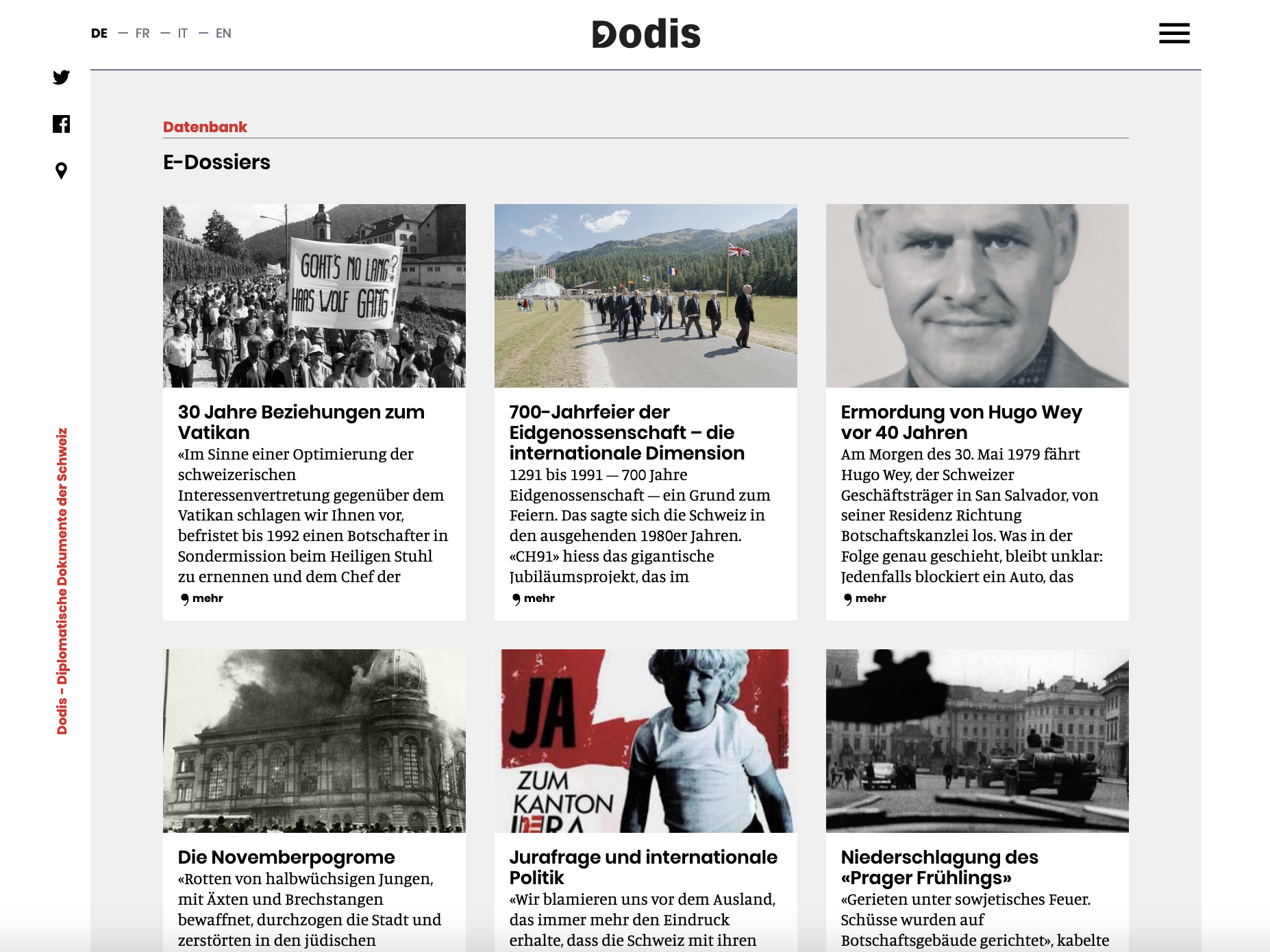

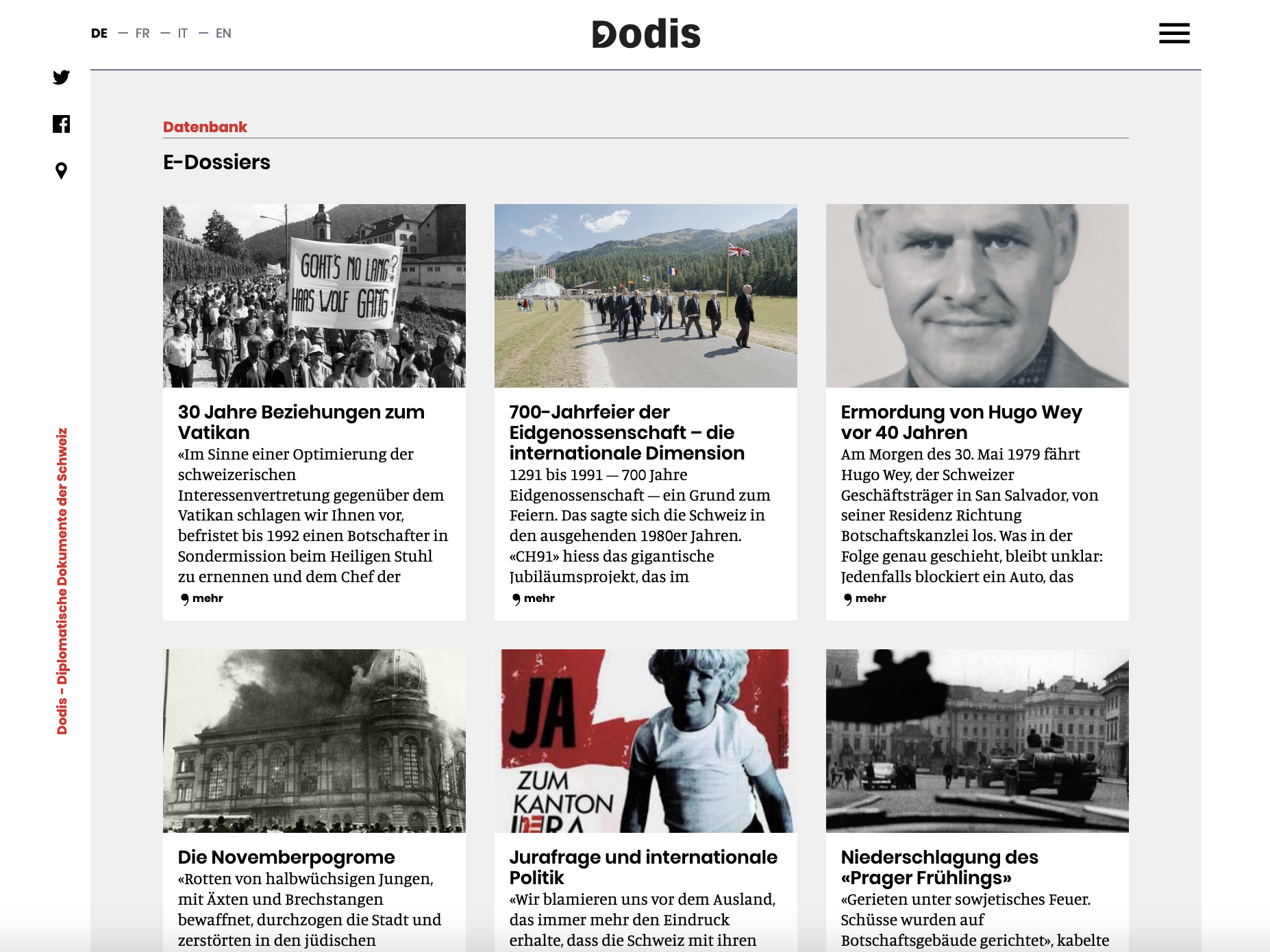

Dodis e-Dossiers

Website

Die e-Dossiers sind ein Angebot der Forschungsstelle Dodis zur Vermittlung historischer Inhalte. Aufgehängt an einem aktuellen Ereignis, Jahrestag oder Jubiläum verknüpft Dodis passende Dokumente und leistet erste einleitende Interpretationsarbeiten. Damit geben die kurzgehaltenen Dossiers Einblicke in die schweizerische Aussenpolitik der letzten 150 Jahre

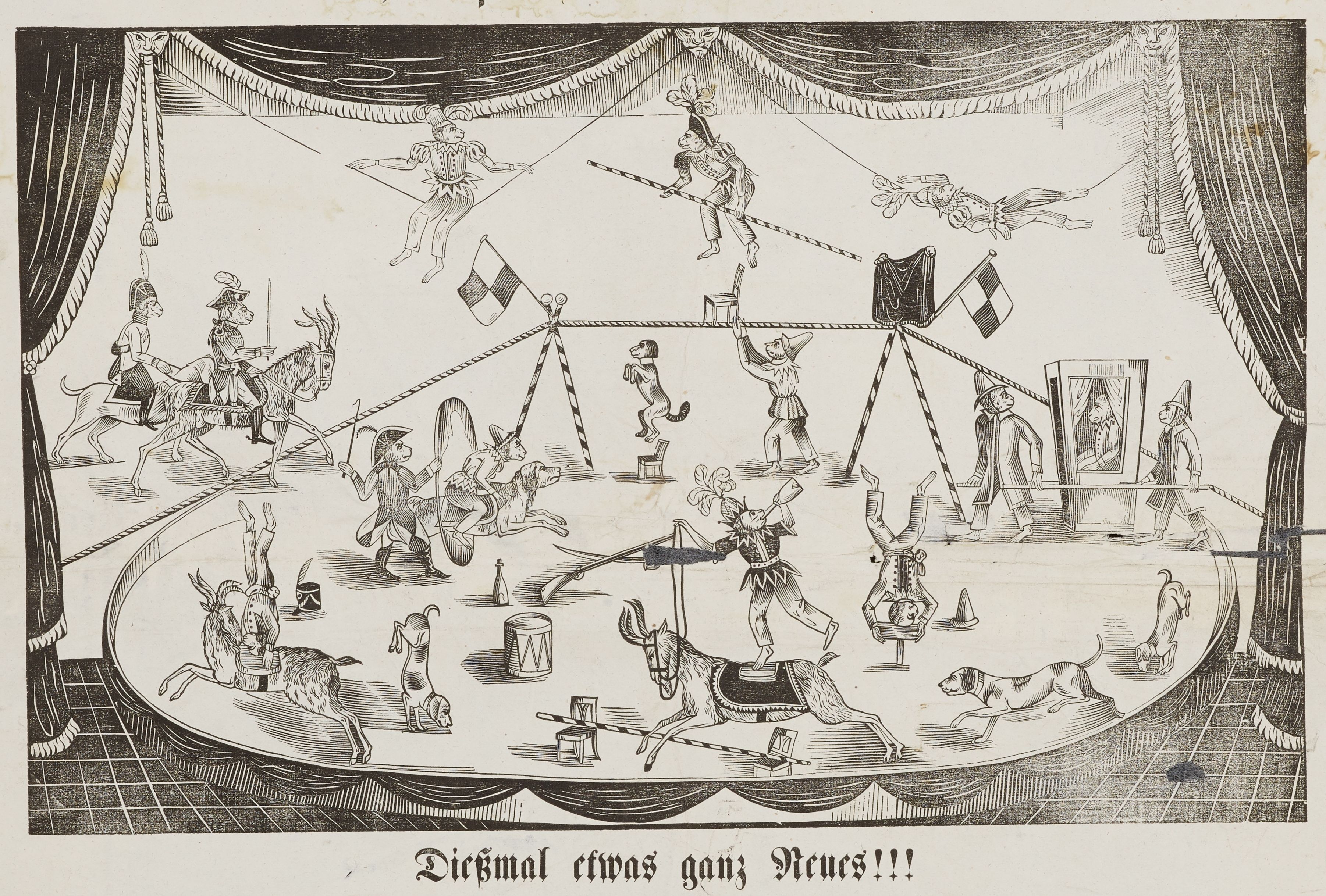

Die Sammlung Druckbelege Haller besteht aus mehreren tausend Belegen von Aufträgen, die die Druckerei Haller zwischen 1800 und 1859 für Privatpersonen, Handel und Gewerbe sowie Staat und Kirche ausführte. 2020 wurde die Sammlung in einer Ausstellung präsentiert. Die Digitalisate und erklärenden Texte sind nun in einer virtuellen Ausstellung zusammengestellt und frei zugänglich.

Die Sammlung Druckbelege Haller besteht aus mehreren tausend Belegen von Aufträgen, die die Druckerei Haller zwischen 1800 und 1859 für Privatpersonen, Handel und Gewerbe sowie Staat und Kirche ausführte. 2020 wurde die Sammlung in einer Ausstellung präsentiert. Die Digitalisate und erklärenden Texte sind nun in einer virtuellen Ausstellung zusammengestellt und frei zugänglich. Ludwig Albrecht Haller (1773-1837) und später sein Sohn, Bernhard Friedrich Haller (1800-1871) liessen in ursprünglich etwa 200 Folianten Belege all ihrer Druckaufträge ablegen: Darunter befanden sich Zirkusplakate, Tabakverpackungen, Amtsschriften, Visitenkarten, Klopfzettel, Formulare, Geschäftsreklamen, Preislisten, Bietkarten, Gelegenheitsgedichte, Verbote und Grabinschriften und Werbeanzeigen.

Espaces des savoirs

L’innovation technologique en région genevoise lors des débuts de l’industrialisation (1750-1850) Website

Espaces des savoirs. Un site interactif sur le thème de l'innovation technologique en région genevoise lors des débuts de l'industrialisation (1750-1850)

Exclus et mis à l’écart: comment et pourquoi?

Website

Geschichte im Puls

Website

Das Public-History-Projekt «Geschichte im Puls» schlägt eine Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Auf der Wissensplattform des Projekts stehen Geschichten in Form von Text, Video- und Audiobeiträgen bereit. In einer populärwissenschaftlichen Herangehensweise und in zugänglicher Sprache werden die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

L'Inédit

Website

L'Inédit est un média numérique en libre accès, qui publie des articles autour d’une photo ou d’un film d'archive tirés des albums de famille des Romands ou des fonds d'institutions partagés sur notreHistoire.ch.

L'Inédit est un média numérique en libre accès, qui publie des articles autour d’une photo ou d’un film d'archive tirés des albums de famille des Romands ou des fonds d'institutions partagés sur notreHistoire.ch. Les articles de L'Inédit partent toujours d'un document audiovisuel, et de lui seul. De ce point de vue, l'image n'est pas l'illustration d'un texte, mais bien la source de l'article qui en exprime le contexte. Ce document (principalement photographique, mais aussi vidéo, audio), illustre aussi bien un épisode de vie, un événement, un lieu, une situation de l'histoire sociale et culturelle. Il est travaillé comme une source qui offre au lecteur d'aller du particulier au général, de l'unité à l'ensemble, de l'histoire personnelle et anecdotique à l'histoire commune et générale. Les articles sont rédigés par l'équipe de notreHistoire.ch, secondée par une rédaction de pigistes composée d'historiens, de journalistes et d'auteurs. Il est en ligne depuis le 24 octobre 2019.

L'Odyssée, du mythe à la photographie

Victor Bérard et Fred Boissonnas sur les traces d'Ulysse Website

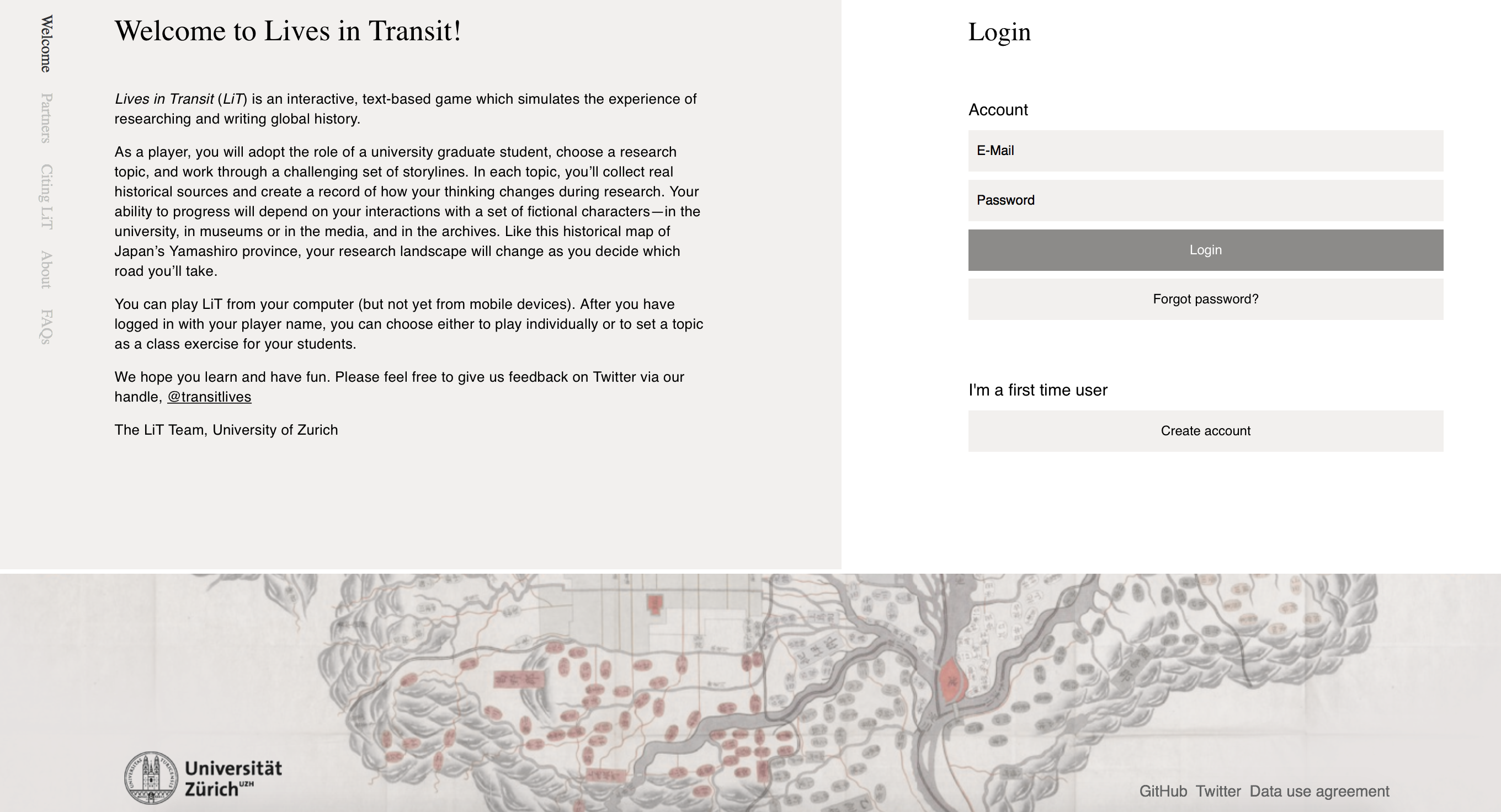

Lives in Transit

Website

Me Racontez Pas d'Histoires !

Website

"Me Racontez Pas d'Histoires !" est une plateforme qui propose des podcasts (audio et vidéo) en histoire, sciences sociales, littératures et histoire des arts. Cette initiative est soutenue par l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel.

"Me Racontez Pas d'Histoires !" est une plateforme qui propose des podcasts (audio et vidéo) en histoire, sciences sociales, littératures et histoire des arts. Cette initiative est soutenue par l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel.

L’équipe propose également des formations à la création de podcasts dans plusieurs établissements universitaires (Université de Tours, Conférence universitaire de Suisse occidentale, NCCR-On the move).

Microsite „archaeologie-live“

Website

Mille et une archives

Website

Neutralité et Engagement - 1942-1943

Les relations du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et du gouvernement suisse Website

Le projet mélange histoire et système d’information géographique (SIG) sous la forme d'une 'StoryMap' pour communiquer de manière différente les contenus du livre d'Isabelle Vonèche-Cardia, Neutralité et engagement, sur l'histoire de l'intervention humanitaire suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le projet mélange histoire et système d’information géographique (SIG) sous la forme d'une 'StoryMap' pour communiquer de manière différente les contenus du livre d'Isabelle Vonèche-Cardia, Neutralité et engagement, sur l'histoire de l'intervention humanitaire suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au cours de ce voyage interdisciplinaire, l'utilisation de SIG et de cartes historiques a été reconnue comme un outil utile pour représenter une réalité historique complexe sans la simplifier à l'excès. Les SIG historiques sont amusants à créer et à utiliser, ce qui en fait de bons outils pédagogiques. Enfin, et surtout, ils permettent de brisent la linéarité des récits historiques et de favoriser une exploration plus libre et interactive des contenus.

notreHistoire.ch

Website

Depuis 2009, la plateforme notreHistoire.ch permet au public de partager ses archives audiovisuelles (photos, films, enregistrements sonores) ainsi que des témoignages écrits. Ces documents originaux peuvent ensuite être croisés avec un choix de fonds institutionnels (bibliothèques, médiathèques, musées), dont une large collection des archives de la RTS.

Depuis 2009, la plateforme notreHistoire.ch permet au public de partager ses archives audiovisuelles (photos, films, enregistrements sonores) ainsi que des témoignages écrits. Ces documents originaux peuvent ensuite être croisés avec un choix de fonds institutionnels (bibliothèques, médiathèques, musées), dont une large collection des archives de la RTS. Ce projet éditorial, qui permet à chacun d'exprimer son histoire personnelle dans la perspective d'une histoire commune, est décliné depuis 2017 au Tessin et au Grison, avec lanostraStoria.ch et nossaIstorgia.ch.

Par sa dimension participative et le croisement de documents, notreHistoire.ch favorise une prise de conscience de la valeur des archives audiovisuelles détenues chez les particuliers. La plateforme offre un espace d'expression qui, au fil de l'activité de ses membres et de l'enrichissement mutuel qui est en jeu, soutient la construction de la mémoire collective des trois régions actuellement couvertes. Elle contient actuellement plus de 100’000 documents. Le projet d'une quatrième plateforme, pour la Suisse alémanique, est en cours de discussion.

Online-Stadtplan koloniales Bern

Website

Woher kommen die Berner Geranien? Wie spekulierte Bern während des Sklavenhandels? Können Schönheitsideale rassistisch sein? Der Online-Stadtplan koloniales Bern der Stiftung Cooperaxion zeichnet die Spuren von 30 historischen Ereignissen während der Kolonialzeit (Ende 15. bis Mitte 20. Jahrhundert) nach, an welchen die Stadt Bern beteiligt war. Aufgezeigt werden bekannte und kaum bekannte Hintergründe von Berns Verflechtungen mit Kolonialismus und Rassismus.

Die Webseite ermöglicht einfache Zugänge zu nicht eben rühmlichen Aspekten unserer Geschichte und schlägt einen Bogen bis in die Gegenwart. Sie erläutert auf verständliche Art viele Forschungserkenntnisse der letzten Jahrzehnte – Bern selber hatte zwar keine Kolonien, aber war weltweit verflochten mit dem Kolonialismus, so zum Beispiel mit dem Sklavenhandel.

Opfer, Täter, Held

Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg - Soldat Naefs Briefe von der Schweizer Südgrenze Website

«Opfer, Täter, Held» ist eine Multimediareportage zur Schweizerischen Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg, basierend auf Briefen, die der Soldat Erwin Naef im September 1943 an der Schweizer Südgrenze an seine Angehörigen verfasst hat. Die Reportage ist angereichert mit Fotos, Kartenmaterial, Videointerviews und Originaldokumenten, die z.T. auch in moderne Schrift transkribiert wurden.

Die Briefe fanden inzwischen Eingang in ein Schulbuch; die Website wird von Lehrpersonen auch für den Schulunterricht genutzt. Die Multireportage ist ein Projekt von Gregor Spuhler und Georg Kreis in Zusammenarbeit mit der NZZ.

Podcast "Gaffeepouse"

Website

Als Reaktion auf das geschlossene Museum und die ausgefallenen Führungen und Veranstaltungen während der Coronazeit, versorgte der Podcast «Gaffeepouse» interessierte Hörerinnen und Hörer mit wissenswerten Informationen aus dem Bernischen Historischen Museum. Von März bis August 2020 teilten Expertinnen und Experten des Hauses ihr Wissen zur Sammlung, den Ausstellungen und aktuellen Projekten mit der Hörerschaft.

Als Reaktion auf das geschlossene Museum und die ausgefallenen Führungen und Veranstaltungen während der Coronazeit, versorgte der Podcast «Gaffeepouse» interessierte Hörerinnen und Hörer mit wissenswerten Informationen aus dem Bernischen Historischen Museum. Von März bis August 2020 teilten Expertinnen und Experten des Hauses ihr Wissen zur Sammlung, den Ausstellungen und aktuellen Projekten mit der Hörerschaft.

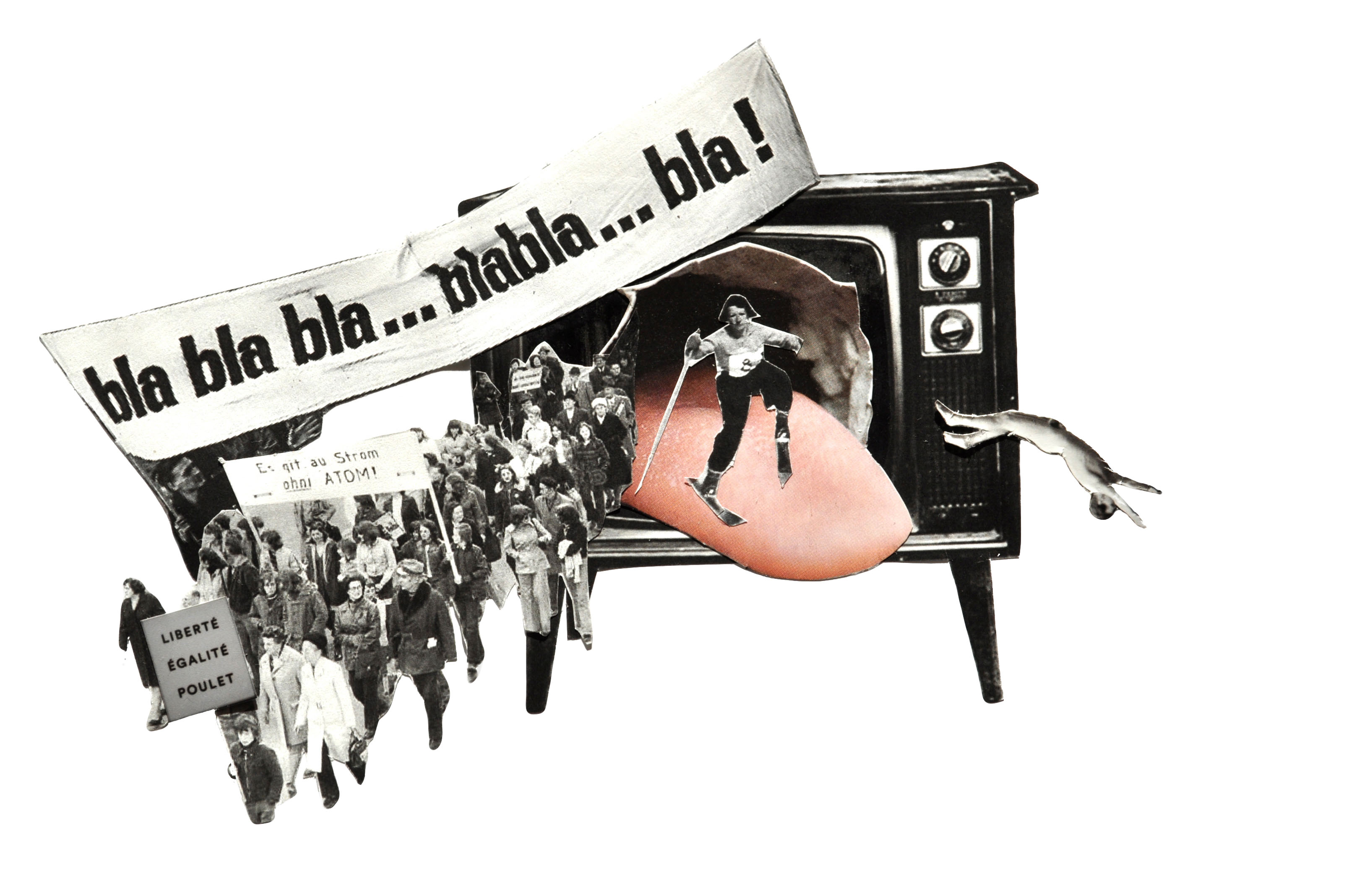

Pour une histoire élargie de la télévision en Suisse, 1960-2000

Website

Le site internet TV élargie diffuse à destination d’un public non-expert les résultats du projet “Pour une histoire élargie de la télévision en Suisse, 1960-2000” mené à l'Université de Lausanne. Le site relaye les actualités liées aux recherches des membres du projet, accueille des articles rédigés par des étudiant·e·s, des chercheurs·euses ou des professionnel·le·s de télévision, publie un blog sur l'actualité médiatique helvétique et internationale, et produit son propre podcast.

Le site internet TV élargie diffuse à destination d’un public non-expert les résultats du projet “Pour une histoire élargie de la télévision en Suisse, 1960-2000” mené depuis décembre 2016 à l'Université de Lausanne. Le site relaye les actualités liées aux recherches académiques des membres du projet, accueille des articles rédigés par des étudiant·e·s et des chercheurs·euses de l'UNIL ou par des professionnel·le·s de télévision, publie un blog sur l'actualité médiatique helvétique et internationale alimenté très régulièrement de billets - au nombre de 430 aujourd'hui - et produit son propre podcast "TV-rétro: un coup d'œil sur l'histoire du télévisuel en Suisse » que l'on peut écouter sur la plateforme. A terme, le site web sera par ailleurs enrichi d'une cartographie des ressources archivistiques pour écrire l'histoire du télévisuel en Suisse.

Le projet est co-dirigé par François Vallotton de la Section d'histoire et Anne-Katrin Weber de la Section d'histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne. Le projet se donne l'objectif d'explorer la multitude des pratiques, techniques et discours télévisuels avant la généralisation du numérique. En parallèle de son travail académique, l'équipe explore de nouvelles formes de valorisation de la source audiovisuelle et de transmission de savoirs historiques.

Projekt Merian 3D

Website

Projet FLASH

Website

Atelier und Wohnhaus des Steinmetz- und Bildhauer-Meisters Ernest Delgrande (1872-1956), in der Westfassade Steinrelief, um 1935 © Stadtarchiv Sitten

FLASH est une plateforme sédunoise qui aborde le patrimoine de la ville de Sion sous toutes ses formes, et crée des liens entre passé et présent. Chaque sujet est composé d’un court texte explicatif, d’une interview vidéo avec un·e spécialiste et de reproductions de documents originaux.

sozialgeschichte.ch

Sozialhistorische Einblicke ins 19. und 20. Jahrhundert und deren didaktische Umsetzung Website

The Historians

Website

Thuner Stadtgeschichte 1798-2018

Website

Pagination

100Elles*

Website

14-18.ch La Suisse en cartes postales

Website

Ce site explore l'histoire de la Suisse durant la Première Guerre mondiale à travers la collection des cartes postales de la Bibliothèque nationale. Cette période reste méconnue : épargnée par le conflit militaire, la Suisse n'échappe pourtant pas à l'irradiation générale provoquée par la Grande Guerre. Ses champs politiques, culturels et économiques ont été profondément marqués par l'onde de choc de ce premier conflit qualifié de «total».

Ce site explore l'histoire de la Suisse durant la Première Guerre mondiale à travers la collection des cartes postales de la Bibliothèque nationale. Cette période reste méconnue : épargnée par le conflit militaire, la Suisse n'échappe pourtant pas à l'irradiation générale provoquée par la Grande Guerre. Ses champs politiques, culturels et économiques ont été profondément marqués par l'onde de choc de ce premier conflit qualifié de «total». Média visuel de masse, vivant son âge d'or, la carte postale est alors un support extrêmement populaire de communication. Les illustrations qu'elle véhicule permettent de s'immerger dans l'imaginaire de la population suisse d'il y a tout juste cent ans.

Cette plateforme propose une histoire «timbrée» de la Suisse de 14-18 : l'internaute est convié à une promenade illustrée dans les cartes postales diffusées à l'époque. Le site est organisé en six sections thématiques qui présentent une soixantaine de cartes postales. Chaque carte fait l'objet d'une analyse, d'un commentaire et d'une courte bibliographie.

15past15 is a podcast series on global history which discusses how the past is made, and by whom. The first season focuses on history-writing in East Asia, the second on wealth and the writing of history.

15past15 is a podcast series on global history which discusses how the past is made, and by whom. The first season focuses on history-writing in East Asia, the second on wealth and the writing of history.

Its current season examines changing understandings of Wealth / Reichtum / Richesse, from the medieval to the modern, and from Europe to Asia, the Americas, and beyond. What was the relationship between wealth and natural resources? How has wealth been expressed, both intellectually and in terms of material culture? How have wealth inequalities affected power, health, and global development? And why should historians care? 15past15’s first season focuses on history and history-writing in East Asia, from the sixteenth century to today. Interviewees debated the indigenous historical traditions of China and Japan in particular, and the ways that understandings of the past evolved at times of acute political and societal change.Blog des Schweizerischen Nationalmuseums

Website

Codex de Ménandre

Website

Les « digital stories », ou « récits numériques », ont pris leur essor dans le journalisme d’investigation anglo-saxon, avant de s’intégrer aux pratiques les plus innovantes en matière de muséographie digitale. Ce récit numérique consacré au Codex de Ménandre reprend ces codes pour présenter ce manuscrit, daté 3ème siècle avant notre ère, sous une forme qui contribue à en rendre les principales caractéristiques et l’importance historique aisément compréhensible.

Les « digital stories », ou « récits numériques », ont pris leur essor dans le journalisme d’investigation anglo-saxon, avant de s’intégrer aux pratiques les plus innovantes en matière de muséographie digitale. Ce récit numérique consacré au Codex de Ménandre reprend ces codes pour présenter ce manuscrit, daté 3ème siècle avant notre ère, sous une forme qui contribue à en rendre les principales caractéristiques et l’importance historique aisément compréhensible.

Le site est organisé en quatre sections qui présentent respectivement le copiste au travail, deux feuillets caractéristiques, l’héritage de l’œuvre et les images du codex numérisé.Côté chaire côté rue - la Réforme à Genève 1517-1617

Une exposition en ligne sous forme de Storymap

Website

"Côté chaire, côté rue. La Réforme à Genève 1517-1617" est une exposition qui a été présentée en 2017 et 2018 aux Archives d'Etat de Genève dans le contexte du 500e anniversaire de la Réforme luthérienne.

"Côté chaire, côté rue. La Réforme à Genève 1517-1617" est une exposition qui a été présentée en 2017 et 2018 aux Archives d'Etat de Genève dans le contexte du 500e anniversaire de la Réforme luthérienne.

Pour accompagner cette exposition et mettre en valeur son contenu sur la toile, un site internet sous forme de Story Map (ou "carte de narration") a été réalisé. Cette technologie a été utilisée pour la première fois dans le cadre d'une exposition des Archives d'Etat; elle a été développée sur la plateforme ArcGIS.

L'objectif était de présenter les sources d'une manière originales, géoréférencées sur une carte historique de Genève. Ainsi, en se promenant virtuellement dans la ville, le visiteur accède aux documents relatifs à la Réforme en lien avec les différents lieux de Genève. Le site met à disposition du contenu historique, des sources numérisées, des transcriptions et des fichiers audio.

Dieser Blog informiert über Aktuelles aus den Crowdsourcing-Initiativen an der ETH-Bibliothek Zürich. Crowdsourcing wird momentan (vor allem) für die Bestimmung von Bildern aus dem Bildarchiv eingesetzt.

Dieser Blog informiert über Aktuelles aus den Crowdsourcing-Initiativen an der ETH-Bibliothek Zürich. Crowdsourcing wird momentan (vor allem) für die Bestimmung von Bildern aus dem Bildarchiv eingesetzt.

Die Bloginhalte richten sich an:

• die vielen Freiwilligen, deren Einsatz den grossen Erfolg der Crowdsourcing-Initiativen erst möglich macht

• Akteure aus Bibliotheken, Archiven und Museen, die sich für Informationen und Erfahrungen rund um die Umsetzung von Crowdsourcing interessieren

Der Montagspost „Wissen Sie mehr?“ enthält Aufrufe des Bildarchivs, sich an der Bestimmung von Bildern zu beteiligen. Der Freitagspost zu „Sie wussten mehr!“ dokumentiert jeweils die Ergebnisse eingegangener Rückmeldungen. Darüber hinaus werden Erfahrungen, Hintergründe und allgemeine Informationen zu Crowdsourcing thematisiert.

Der Blog wurde im Mai 2016 gelauncht und hat sich seither zu einem zentralen Kommunikationskanal für die ETH-Bibliothek und die Community entwickelt.

Die Fichen Affäre

Website

Eintauchen in die Geschichte des grössten Überwachungsskandals der Schweizer Geschichte: In der Webserie DIE FICHEN AFFÄRE geht es darum, wie es zum Skandal kam, wie sich die Fichierung für die Bevölkerung bemerkbar machte und wie sich die Lage seither entwickelt hat.

DigiBern führt Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Datenbanken und geographische Karten zur Berner Kultur und Geschichte digital zusammen.

DigiBern führt Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Datenbanken und geographische Karten zur Berner Kultur und Geschichte digital zusammen.

Seit 2002 ist DigiBern als Angebot der Universitätsbibliothek Bern im Internet präsent und macht digitalisierte Drucke aus dem Kanton Bern sowie Informationen in Volltextdatenbanken online frei zugänglich. Das Angebot richtet sich sowohl an die Wissenschaft als auch an eine breite Öffentlichkeit weltweit. Neben gedruckten Dokumenten, die die Kantons- und Universitätsbibliothek digitalisiert, umfasst DigiBern auch digitale Angebote anderer Institutionen. Neue Digitalisierungen werden wenn immer möglich auf den nationalen Plattformen realisiert.

Dodis e-Dossiers

Website

Die e-Dossiers sind ein Angebot der Forschungsstelle Dodis zur Vermittlung historischer Inhalte. Aufgehängt an einem aktuellen Ereignis, Jahrestag oder Jubiläum verknüpft Dodis passende Dokumente und leistet erste einleitende Interpretationsarbeiten. Damit geben die kurzgehaltenen Dossiers Einblicke in die schweizerische Aussenpolitik der letzten 150 Jahre

Pagination

Magazines et journaux d'histoire tous publics

Dans cette session sont présentés cinq magazines et/ou journaux d'histoire tous publics publiés en Suisse, complétés par des interviews avec leurs éditrices et éditeurs et un choix d'articles tiré de leurs contenus.

Avenue

Die AVENUE ist ein Magazin für Wissenskultur. Zwei bis drei Mal im Jahr beleuchtet sie ein gesellschaftlich relevantes Phänomen von allen erdenklichen Seiten. Für eine Ausgabe schreiben Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen, die sich über Jahre mit dem Thema beschäftigt haben.

Die AVENUE ist ein Magazin für Wissenskultur. Zwei bis drei Mal im Jahr beleuchtet sie ein gesellschaftlich relevantes Phänomen von allen erdenklichen Seiten. Für eine Ausgabe schreiben Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen, die sich über Jahre mit dem Thema beschäftigt haben. Ihre Texte werden sorgfältig redigiert.

Da die Redaktion Wissen nicht als Fakt, sondern als Auseinandersetzung versteht, werden ausgewählte Artikel zuerst im Netz veröffentlicht. Dort können sie kritisiert und kommentiert werden – zwischen interessierten Laien und Wissenschaftler*innen entsteht ein Dialog. Nach dieser öffentlichen Begutachtung werden die Inhalte gedruckt – mitsamt den Ergebnissen der Onlinediskussion. Das Resultat ist ein gut verständliches, sorgfältig redigiertes und schön gestaltetes Heft – ein Elixier gegen Meinungen und Vorurteile.

Publikum der AVENUE sind alle Menschen, denen ein sorgfältiger und kenntnisreicher Umgang mit einer verletzlichen Welt am Herzen liegt. Und die etwas Zeit aufbringen, sich auf die Wirklichkeit einzulassen. Inzwischen erreicht die AVENUE bis zu 30’000 Menschen im Monat online; das gedruckte Heft hat eine Auflage von 10’000 Exemplaren und geht an Leserinnen und Leser im ganzen deutschsprachigen Raum. Zurzeit arbeitet die Redaktion an Heft Nr. 9 zum Thema «Mütter».

AVENUE wurde vom Wissenschaftsphilosophen Mario Kaiser und der Mediävistin Corinna Virchow 2016 in Basel gegründet.

Ausgewählte Beiträge

Interview mit Elisabeth Bronfen, «Der Selbstbetrug der Amerikaner ist lustvoll, offen und freiwillig.»Avenue Nr. 2 «Hochstapler»

Interview mit Elisabeth Bronfen, «Der Selbstbetrug der Amerikaner ist lustvoll, offen und freiwillig.»Avenue Nr. 2 «Hochstapler» Wer fühlen will, muss sehen. Zur Pornographisierung des SozialenAvenue Nr. 3 «Forschungsstand Pornographie»

Wer fühlen will, muss sehen. Zur Pornographisierung des SozialenAvenue Nr. 3 «Forschungsstand Pornographie»Blättern Sie hier durch das aktuelle Heft «Die Zeit ist knapp»

Geschichte der Gegenwart

Geschichte der Gegenwart ist ein politisch unabhängiges, machtkritisches und intellektuell neugieriges Online-Magazin, das vor knapp fünf Jahren in Zürich gegründet wurde. Die Herausgeberinnen und Herausgeber kommen aus der Geschichts- und Literaturwissenschaft.

Geschichte der Gegenwart ist ein politisch unabhängiges, machtkritisches und intellektuell neugieriges Online-Magazin, das vor knapp fünf Jahren in Zürich gegründet wurde. Die Herausgeberinnen und Herausgeber kommen aus der Geschichts- und Literaturwissenschaft. Zusammen mit einem grossen Kreis von Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen, Juristen, Künstlerinnen, Architekten, Autorinnen und Journalisten des In- und Auslandes publizieren sie wöchentlich zwei sorgfältig lektorierte Beiträge in der Länge von gut 10'000 Zeichen.

Der Titel Geschichte der Gegenwart steht für den Anspruch, einem breiteren Publikum die Gegenwart als Ergebnis früherer Entwicklungen und Verhältnisse lesbar und verständlicher zu machen. «Geschichte» ist der Name für die kritische und reflexive Distanz, welche das Magazin zur Gegenwart einnehmen will. Die Mehrzahl der Beiträge auf Geschichte der Gegenwart folgt keiner historischen Fragestellung im klassischen Sinn. Im Zentrum stehen vielmehr kulturanalytische Fragen nach dem Fortleben von Geschichte in Vorstellungen, Bildern oder Normen, welche die Gegenwart prägen, antreiben und begrenzen. Mit einer kritischen und reflexiven Form von Wissen will Geschichte der Gegenwart in die öffentliche Debatte intervenieren – ohne Fachjargon und Fussnoten, aber mit dem Anspruch, zum Weiterdenken anzuregen.

Geschichte der Gegenwart besteht seit Februar 2016 und veröffentlicht zweimal wöchentlich neue Beiträge in den Rubriken «Geschichten der Gegenwart», «Reizwörter», «Gespräche» und «Lesezeichen».

Textvorschläge sind willkommen!

Ausgewählte Beiträge

NZZ Geschichte

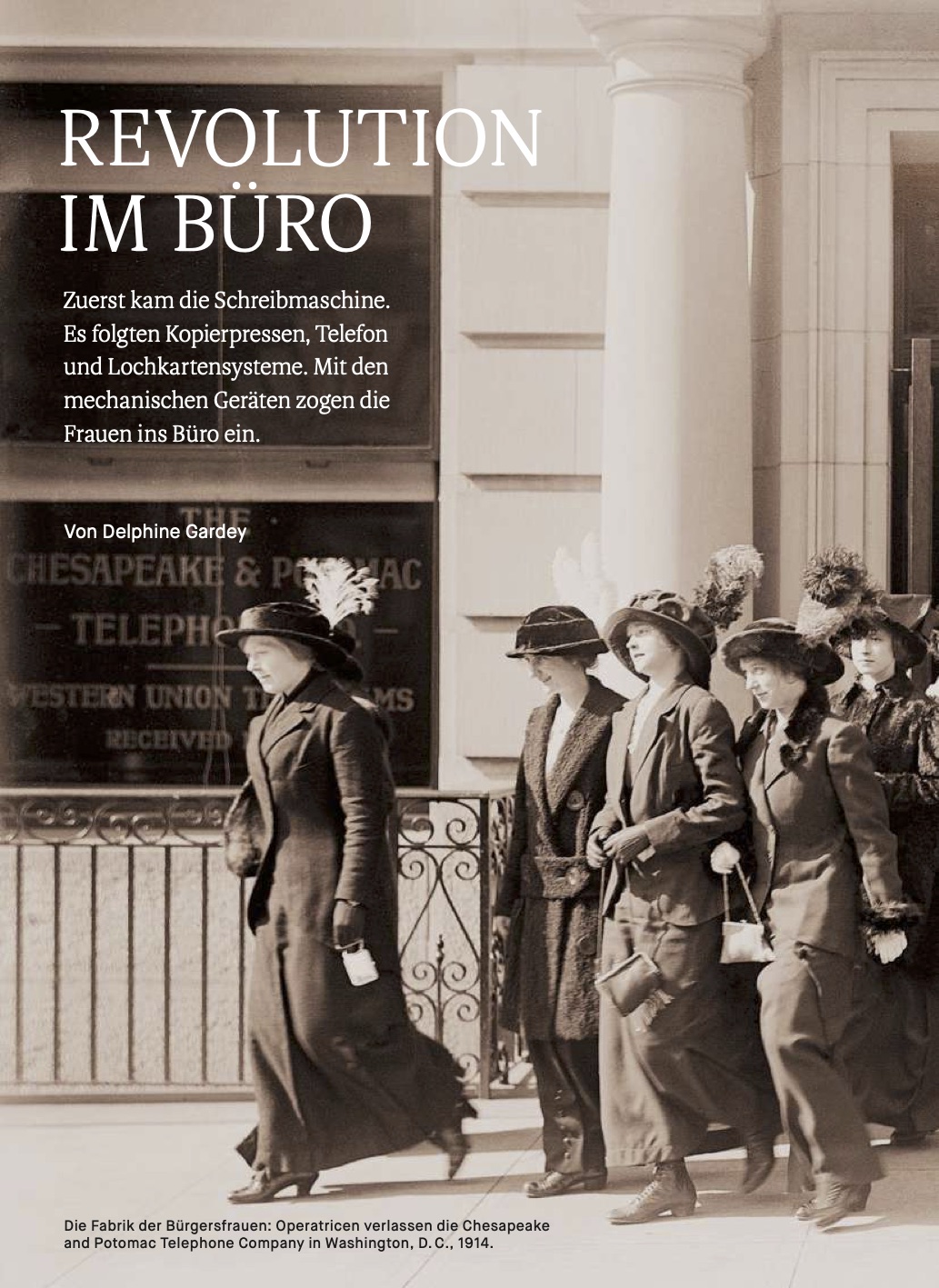

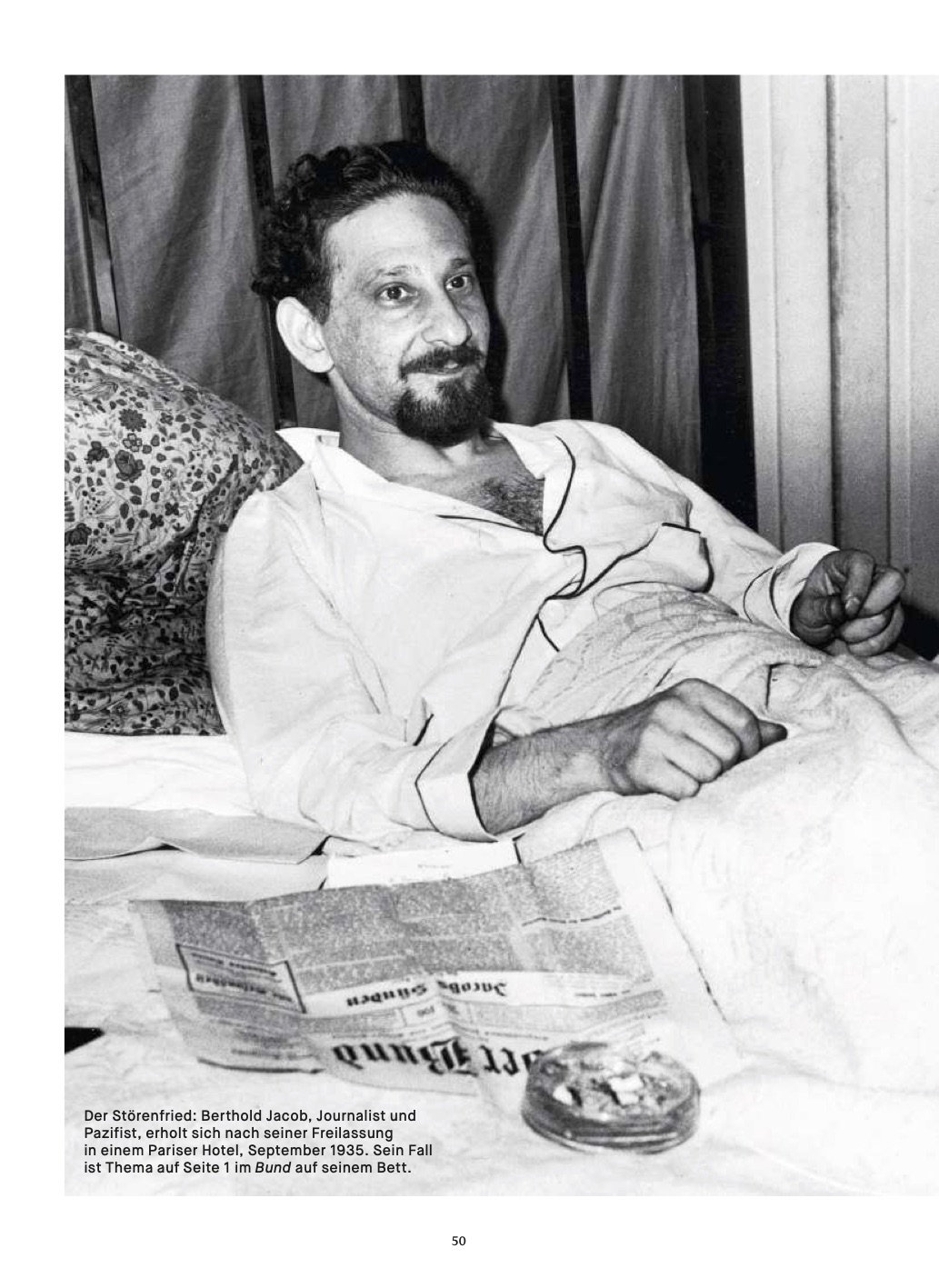

Das Magazin NZZ Geschichte vermittelt Geschichte an ein breites Publikum. Es beleuchtet gesellschaftlichen Wandel in der Vergangenheit und erhellt damit die Gegenwart.

Das Magazin NZZ Geschichte vermittelt Geschichte an ein breites Publikum. Es beleuchtet gesellschaftlichen Wandel in der Vergangenheit und erhellt damit die Gegenwart. Der inhaltliche Fokus liegt auf der Allgemeinen Geschichte, der Schweizer Geschichte und der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, vertreten sind ausserdem Biografien, Ereignisgeschichte, Ideengeschichte, Globalgeschichte, Alltags- und Kulturgeschichte.

Jedes Heft hat einen Schwerpunkt, lebt aber vom Themenmix und von verschiedenen Formaten. Es gibt jeweils ein grosses Interview mit einem Historiker oder einer Historikerin, Serien wie «Schlüsselthemen der Gegenwart», «Alltagsobjekte» oder «Tiere» sowie feste Rubriken wie «Das historische Bild», «Werkstatt», «Graphic Novel» und «Das Buch meines Lebens». In den «Empfehlungen» stellt die Redaktion Bücher und Ausstellungen vor.

Lea Haller (redaktionelle Leitung) und Daniel Di Falco (Redaktor) produzieren das Magazin, das zur Zeit rund 13’000 Abonnenten hat, von der Planung bis zum Druck – unterstützt von einer Bildredaktorin und einem Art Director. Textbeiträge kommen von Professorinnen und akademischen Forschern aus dem In- und Ausland, von Emeriti und Nachwuchswissenschaftlern, von Journalistinnen und selbständigen Autoren. Ein grosses Gewicht liegt auf der Gestaltung: Jeder Beitrag hat ein eigenes Bildkonzept, und namhafte Illustratorinnen und Illustratoren zeichnen für das Heft. Ein wissenschaftlicher Beirat begleitet die Publikation.

Die erste Ausgabe von NZZ Geschichte erschien im April 2015. Bis Ende 2016 erschienen vier Ausgaben pro Jahr, seit Anfang 2017 erscheinen sechs Ausgaben. NZZ Geschichte gibt es im Abonnement, am Kiosk oder im Online-Shop der NZZ. Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte beziehen das Abo mit 25% Rabatt.

Textvorschläge an: lea.haller@nzz.ch

Ausgewählte Beiträge

Lea Haller, Chefredakteurin NZZ Geschichte, im Gespräch mit Enrico Natale.

Aufgenommen am 24.09.2020 via Cleanfeed.

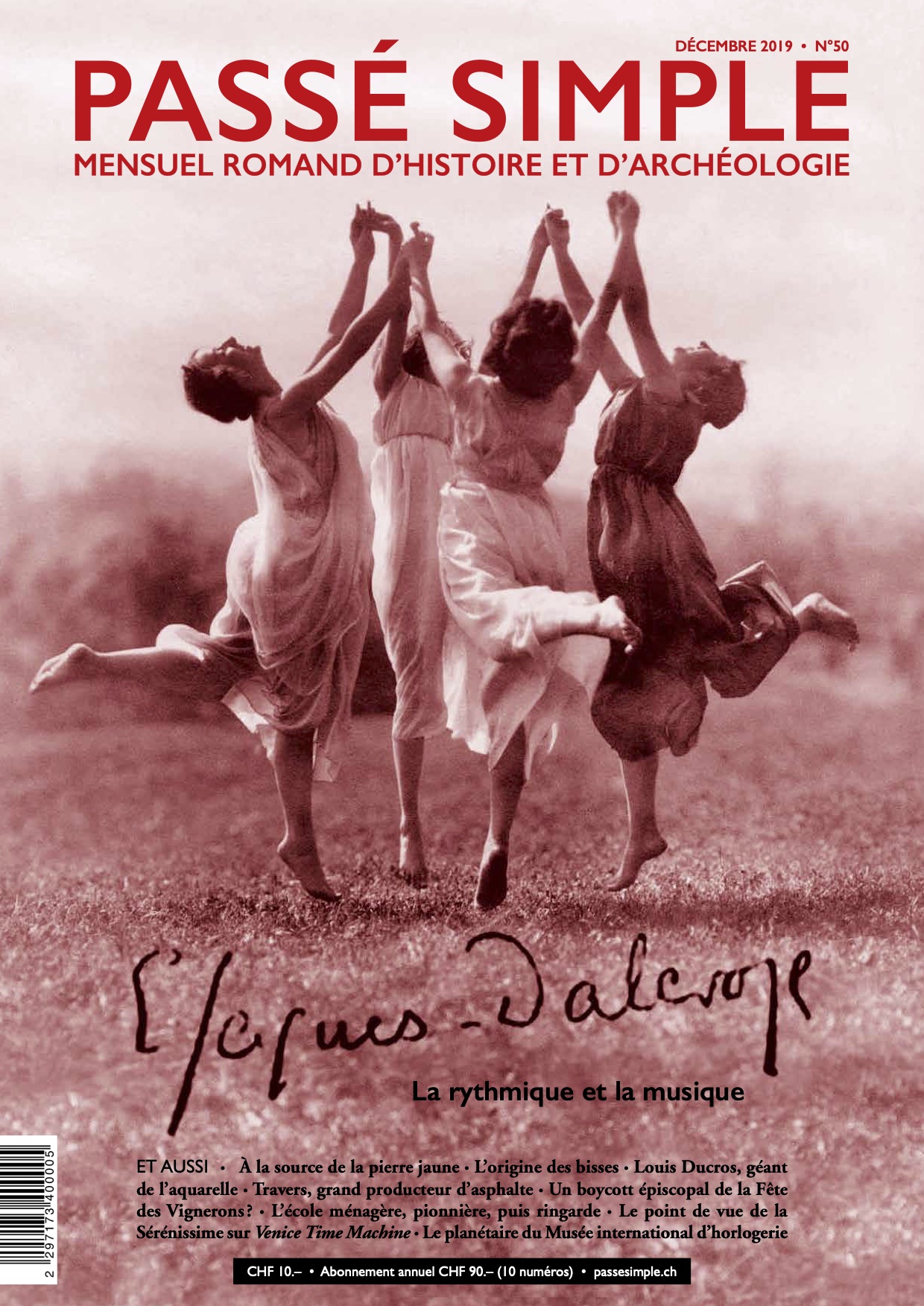

Passé simple

Passé simple raconte l’histoire de la Suisse et particulièrement de l’actuelle suisse romande en se fixant comme bornes chronologiques la Préhistoire et l’an 2000. Le numéro de lancement est paru en décembre 2014.

Passé simple raconte l’histoire de la Suisse et particulièrement de l’actuelle suisse romande en se fixant comme bornes chronologiques la Préhistoire et l’an 2000. Le numéro de lancement est paru en décembre 2014.

Richement illustrée, la revue se présente toujours selon la même structure: un dossier d’une dizaine de pages, suivi d’une balade historique, puis d’une série de petits articles de trois pages. Elle se clôt par la rubrique appelée «actualité du passé» qui présente des publications, expositions et autres événements en lien avec le patrimoine et l’histoire. Le mensuel publie également des mots croisés se référant à l’histoire suisse.

Voulant s’adresser à un public aussi large que possible, le magazine bannit les notes en bas de page, les bibliographies de plus de deux titres, les phrases longues, etc. Il privilégie le récit à la démonstration. Les abonnements émanent des milieux les plus divers et de toute la Suisse romande. Les personnes abonnées sont en général âgées de plus de 50 ans. Les contributrices et contributeurs sont de provenances variées : monde de la médiation patrimoniale, monde académique, amatrices et amateurs d’histoire, journalistes. En cinq ans, 325 personnes différentes ont signé un ou plusieurs articles.

Rythme de parution : dix fois par an.

Taille : format A 4, en général 36 pages + 4 de couverture.

Abonnement annuel : CHF 90.-, CHF 130 à l’étranger.

Vente au numéro dans les librairies Payot et dans quelques librairies indépendantes.

Tirage habituel : 5000 exemplaires pour 3716 abonnées et abonnés payants au 31 août 2020 (constat notarial en attente).

Public History Weekly

Public History Weekly ist ein geschichtswissenschaftliches und geschichtsdidaktisches «Open Peer Review Journal», in dem Elemente aus dem analogen Wissenschaftspublizieren und neue Möglichkeiten der digitalen Transformation kombiniert werden.

Public History Weekly ist kein Blog, sondern in einem technischen Sinne ein «Open Peer Review Journal». Die Idee, an der seit Herbst 2012 in Kooperation mit dem Wissenschaftsverlag de Gruyter gearbeitet worden ist, besteht darin, das Wissenschaftspublizieren dadurch weiterzuentwickeln, dass man das Beste der analogen Printwelt und der neuen Möglichkeiten der digitalen Transformation, insbesondere der Sozialen Medien, zusammenspannt. Daraus entstand eine Open-Access-Zeitschrift, die sich typischer Blogfeatures bedient und breit via Social Media kommuniziert. Qualitätssicherung transparent und dynamisch, das war ein weiteres Erprobungsanliegen von Public History Weekly - 606 Peer Comments seit 2013 sprechen für einen Erfolg.

«Public History» bezeichnet sowohl den Gegenstand als auch die akademische Praxis einer neuen internationalen und transdisziplinären kulturwissenschaftlich-historischen Subdisziplin. Das Arbeitsfeld von Public History Weekly besteht in der Mitgestaltung eines gesellschaftlichen Selbstreflexionsprozesses, der besonders in Krisenzeiten stärker hervortritt, aber durchgehend wirksam ist: die Aushandlung, Durchsetzung und Reflexionsdissemination kollektiver Identitäten auf allen Ebenen sozialräumlicher Orientierung. Diese Arbeit ist politisch aufgeladen und berührt tagesaktuelle Geschehenszusammenhänge.

Ein besonderes Anliegen von Public History Weekly ist das Erreichen von Multiplikatoren der Public History, insbesondere der gymnasialen Geschichtslehrpersonen. Public History Weekly orientiert sich dabei konsequent multilingual (bisher 14 Sprachen) und international. Zu seinen Herausgeber*innen zählen 18 renommierte Professor*innen von 5 Kontinenten.

Public History Weekly erscheint wöchentlich seit September 2013. Bisher sind 404 kurze Aufsätze erschienen und 622 in der Regel ausführliche Kommentare (peer comments).

Ausgewählte Beiträge

Historians and Politics. Quarrel Over a Current Resolution / Historiker*innen und Politik. Streit um eine aktuelle VHD-ResolutionPublic History Weekly 6 (2018) 31

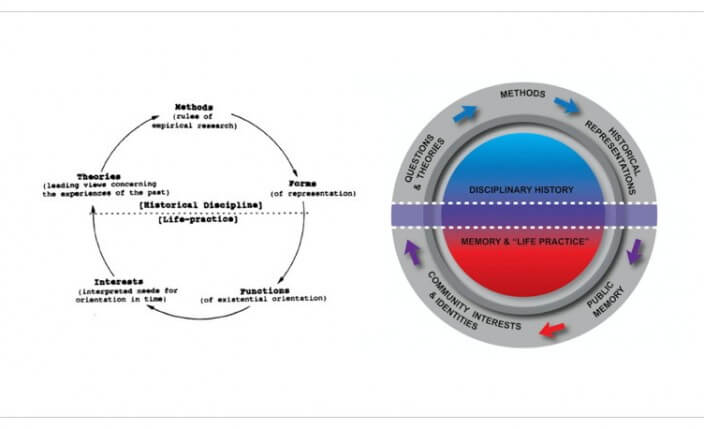

Historians and Politics. Quarrel Over a Current Resolution / Historiker*innen und Politik. Streit um eine aktuelle VHD-ResolutionPublic History Weekly 6 (2018) 31 A History/Memory Matrix for History Education / Eine Geschichts-/Gedächtnis-Matrix für den GeschichtsunterrichtPublic History Weekly 4 (2015) 6

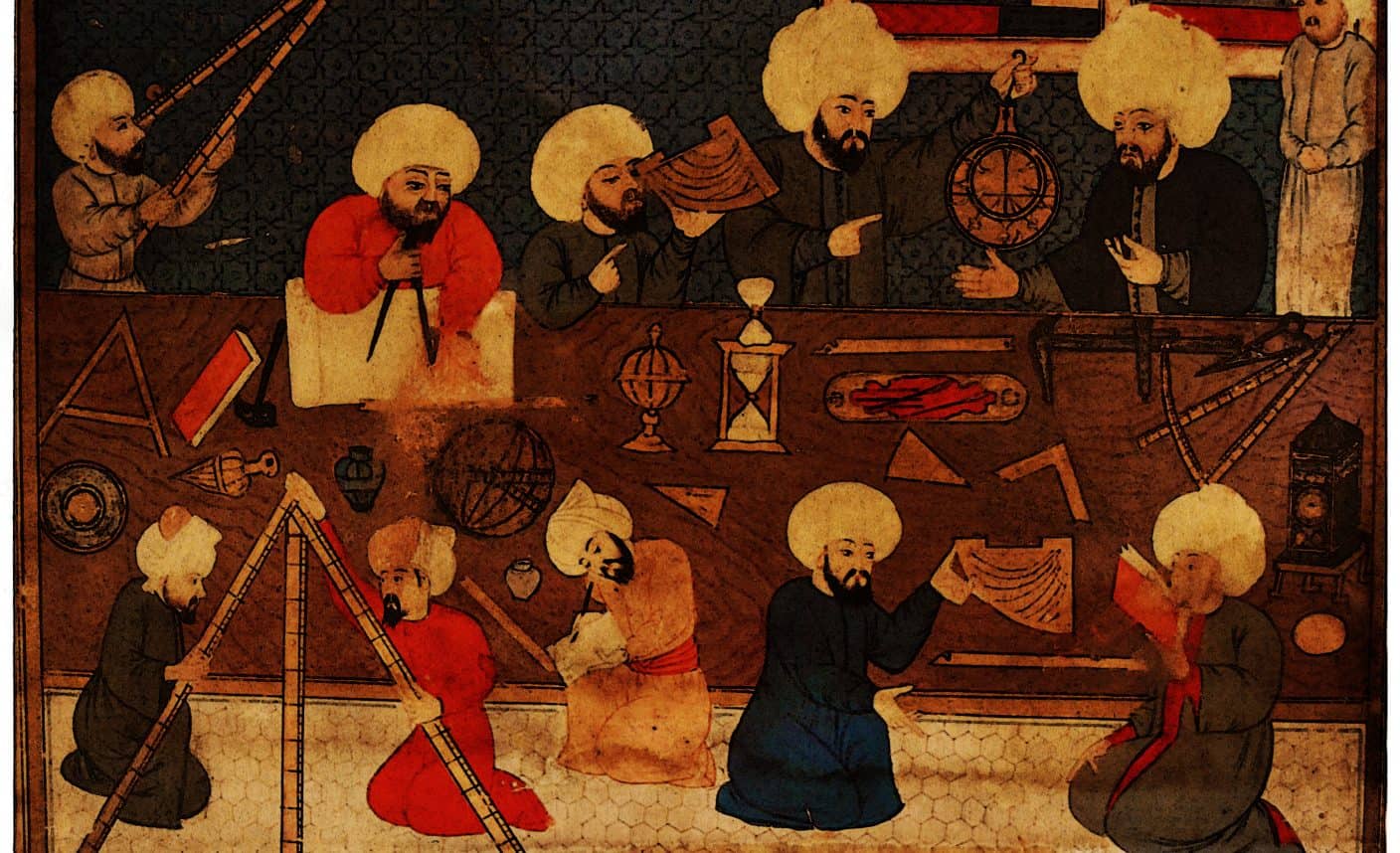

A History/Memory Matrix for History Education / Eine Geschichts-/Gedächtnis-Matrix für den GeschichtsunterrichtPublic History Weekly 4 (2015) 6 غزو واحد ، العديد من الروايات. كتب التاريخ المغاربي / Une conquête, plusieurs narratifs. Les manuels d’histoire du Maghreb | One Conquest, Many Narratives. Maghreb’s History Textbooks | Eine Eroberung, viele Narrative. Die Geschichtsbücher des MaghrebPublic History Weekly 8 (2020) 6

غزو واحد ، العديد من الروايات. كتب التاريخ المغاربي / Une conquête, plusieurs narratifs. Les manuels d’histoire du Maghreb | One Conquest, Many Narratives. Maghreb’s History Textbooks | Eine Eroberung, viele Narrative. Die Geschichtsbücher des MaghrebPublic History Weekly 8 (2020) 6Marko Demantowsky, Mitherausgeber von Public History Weekly, im Gespräch mit Eliane Kurmann. Aufgenommen am 22.9.2020 via Skype.