Entre le 17e et le 18e siècle, l’espace helvétique connaît l’éclosion d’un réseau urbain de bibliothèques dites « publiques ». Le phénomène intéresse à la fois les grands centres comme les villes de plus modestes dimensions. La création de ces institutions relève de l’initiative privée ou de celle de collectivités publiques ; la constitution de leurs collections et de leur lectorat varie en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels le contexte linguistique et religieux du lieu où se situe la bibliothèque, ainsi que les moyens financiers à sa disposition.

Leur but, cependant, demeure, commun : le partage entre une communauté de lecteurs et, parfois, de lectrices d’un une collection permanente dont on délègue la gestion et la responsabilité à un comité. Dès lors, l’adjectif « public » se réfère à l’ouverture de ces établissements à un certain moment de la semaine et non pas à une volonté de démocratiser l’accès à la connaissance. Virtuellement ouvertes à tout public, les bibliothèques d’Ancien régime restent, dans la grande majorité des cas, l’apanage des élites en raison de leur frais de

souscription élevés.

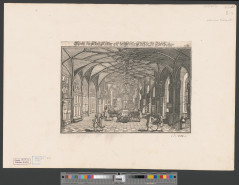

Un second dénominateur commun caractérise ces institutions : la présence d’objets ou de véritables cabinets de curiosités dans leur enceinte. La fécondité de ce lien a été formulée par quelques auteurs au moyen de l’équation Bibliothek = Kunstkammer. Depuis le 17e siècle, l’interaction entre livres et objets est en effet thématisée comme un enjeu bibliothéconomique primordial : monnaies, médailles, instruments scientifiques, échantillons naturels et artéfacts exotiques sont appelés à dialoguer avec les volumes afin de nourrir le projet de connaissance

encyclopédique de la bibliothèque. À la fois ornement, illustration et complément du savoir livresque, ils mettent en scène une confrontation entre la dimension écrite du discours et son exposition matérielle et palpable.

Ces collections ne s’assemblent pas sur la base d’une réelle politique d’acquisition ; pour la plupart d’entre elles, elles naissent et s’enrichissent par le biais de dons. Ainsi, les objets proviennent de personnalités locales, de notables ou encore de voyageurs de passage. Leur fonction première est celle d’asseoir le statut de la bibliothèque. Toutefois, ils participent également d’une visée identitaire ; d’une part, ils appartiennent à la communauté de lecteurs et lectrices bénéficiant de la bibliothèque ; d’autre part, ce sont souvent ces mêmes lecteurs qui les ont offerts. En Suisse, ces enjeux deviennent plus significatifs encore dans la seconde

moitié du 18e siècle, lorsque l’exposition de spécimens naturalistes dans les cabinets des bibliothèques matérialise simultanément le savoir naturaliste helvétique, ainsi que la volonté de patrimonialiser une nature régionale, voire nationale, et de comprendre ces ressources pour mieux les exploiter.

Ces objets se voient finalement progressivement expulsés des bibliothèques à la suite de la Révolution française, qui décrète le musée comme un espace public aux fins didactique, patrimoniale et civique. Subséquemment, ils vont soutenir et garantir l’apparition d’institutions muséales. Entre la fin du 18e siècle et tout au long du siècle suivant, innombrables sont les musées dont la genèse profite de collections « éjectées » des enceintes des bibliothèque. Les causes de cette autonomisation forcée sont souvent pratiques, ces collections ayant atteint une ampleur qui ne leur permet plus de partager les surfaces prévues pour les livres. Néanmoins, des raisons d’ordre politique, scientifique voire épistémologique entrent également en ligne de compte.

Le présent ouvrage vise à questionner ce phénomène et le rôle joué par les bibliothèques en tant que condition sine qua non de l’émergence du vaste panorama muséal suisse, alors qu’à l’époque actuelle ce lien paraît avoir perdu son sens, du moins aux yeux des usagers des bibliothèques et des visiteurs des musées.

Dans ce but, le livre souhaite réunir des études de cas consacrées à l’espace helvétique ou pouvant éclairer ce dernier. Il privilégiera une approche globale du phénomène par des axes questionnant les objets, les acteurs et leurs pratiques, ainsi que les institutions dans une perspective historique et contemporaine. L’ouvrage se focalisera essentiellement sur la période comprise entre le 17e et la fin du 19e siècle, toutefois des communications portant sur le 20e siècle seront les bienvenues si elles dialoguent avec le passé. L’étude du lien entre bibliothèques et musées sera notamment envisagée de manière bidirectionnelle : de la bibliothèque au musée, mais aussi la relation que l’institution muséale entretient avec ses collections livresques ou avec la notion de bibliothèque.

Propositions:

Les propositions de 300 mots – en français, en allemand, en italien ou en anglais – sont à adresser à Rossella Baldi (rossella.baldi@unine.ch) et à Valérie Kobi (valerie.kobi@unine.ch). Le délai pour leur envoi est fixé au 30 novembre 2023. Les réponses seront envoyées dans le courant du mois de janvier 2024. La parution du volume

est prévue en 2025.

ILLUSTRATIONS : Johann Meyer, Le cabinet de la Wasserkirche à Zurich, 1688, eau-forte, Zentralbibliothek, Zurich (STF III, 2).

Frank Christian, Coupe nautile, vers 1680, coquille, vermeil, argent polychrome, Musée d’art et d’histoire, Genève (G 0937). Don d’Anne-Catherine Trembley à la Bibliothèque de Genève en 1730.

Informazioni sui costi