Call for papers

Neben medialen Bildern von überfüllten und überforderten Intensivstationen als Folge der Covid-19- Pandemie sind die täglich mitgeteilten Fallzahlen von Neuansteckungen oder Todesfällen u.a. auch ein Stilmittel, das Ausmaß einer Gesundheitskatastrophe zu ermitteln. Während LeserInnen und ZuschauerInnen solche Nachrichten mit großer emotionaler Anspannung zur Kenntnis nehmen, bilden diese Daten in den Händen von ExpertInnen die Inputs, mit denen mathematische Modelle eingespeist werden, um einen bestimmten Verlauf vorauszusagen. Diesen anonymen Zahlen liegen implizit Listen von Verstorbenen mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum und anderen Informationen zugrunde; Listen die aus Datenschutzgründen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

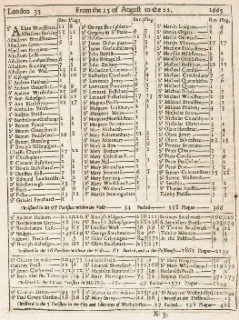

In der frühen Neuzeit wurden Todeszahlen öffentlich ausgehängt, wie etwa in Form der Bills of mortality während der Londoner Great Plague von 1665/66. Doch auch Opfer politischer Gewalt wurden in geordneter Weise publik gemacht, etwa um die Grausamkeit eines Regimes anzuprangern, wie es der Journalist Louis-Marie Prudhomme kurz nach der französischen Schreckensherrschaft (1793/94) tat. Das 19. Jahrhundert rekurrierte auf die (manchmal in Stein gemeißelten) Listen gefallener Soldaten, um deren heroisches Opfer zu verewigen; eine Darstellungsform, die sich bis in die Gegenwart erstreckt. Die schwarzen Listen, in welcher RegimegegnerInnen aufgeführt werden, stellen die bürokratische Seite des Staatsterrors dar. Ob Opfer von Genoziden, Attentaten, Ermordungen, häuslicher Gewalt, Unfällen, Naturkatastrophen oder Pandemien, Listen sind nie ‚unschuldig‘; sie verfolgen immer gewisse Absichten. Dies wirft die Frage nach den AkteurInnen auf, die bestimmen, welche Kriterien gelten oder wer (willkürlich) nicht erfasst wird. Denn wenn die Gefallenen auf dem ‚Altar des Vaterlandes‘ denselben ehren, so konterkariert eine hohe Suizidrate ebendiese Ehre.

Während sich Listen in ein Foucaultsches Verständnis von Ordnung einschreiben, haben sie bei Umberto Eco (Die unendliche Liste) oder Sabine Mainberger (Die Kunst des Aufzählens) schon fast den Status eines eigenständigen Literaturgenres. Spätestens hier erfahren wir die Wandelbarkeit der Listen im Spannungsfeld zwischen Trauerbekundung, Statistik, Krisenmanagement und Erinnerung.

Der geplante Sammelband soll Beiträge von Geistes-, Kultur- und SozialwissenschaftlerInnen aller Richtungen enthalten. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Erwünscht sind etwa Beiträge zu, aber nicht beschränkt auf:

- Totenlisten als Folgen von Epidemien, Naturkatastrophen, Unfällen etc.

- Listen von Gewaltopfern

- Listen von Drogentoten

- Opfern von Serienmorden

- Gefallenenlisten

- Totenlisten in Gedenkpraktiken

- Geschichte von Todesstatistiken, Suizid- und Homizidraten

- Darstellung von seriellem Sterben in bildender Kunst, Film und Literatur

Die Beiträge sollen sich möglichst mit dem Begriff der Agency auseinandersetzen und folgende Fragestellungen thematisieren:

- Wer erstellt die Liste/Statistik? Wer bestimmt die Kriterien?

- Was bezweckt die Liste/Statistik?

- Welche Hierarchie lässt sich allenfalls in der Liste/Statistik erkennen?

- Wer wird von der Liste/Statistik ausgeschlossen und wieso?

- Welche Verwendung hat die Liste/Statistik?

- Welchen Parametern liegen die Listen/Statistiken zugrunde?

Exposé

Erwünscht sind ein Exposé von maximal 400 Wörtern und eine biografische Notiz von ca. 50 Wörtern elektronisch an moises.prieto@hist.unibe.ch bis spätestens 12. April 2021. Angestrebt wird ein Sammelband in der Reihe Tod und Agency im Böhlau Verlag.

London's Dreadful Visitation..., 1665, CC BY 4.0, Wellcome Collection

Organisiert von

Böhlau Verlag

Zusätzliche Informationen

Kosten

Böhlau Verlag