Beat Immenhauser (SAGW) geht in diesem Beitrag auf die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen von Diamond-Open-Access-Zeitschriften ein und erklärt, in welche Richtung sich ein tragfähiges Finanzierungsmodell auf dem diamantenen Weg entwickeln könnte. Der Beitrag ist Teil einer Reihe zu aktuellen Themen rund um Open Data in den Geistes- und Sozialwissenschaften in der Schweiz, die anlässlich der infoclio.ch-Tagung 2025 «Open Science in History. Die Öffnung der Wissenschaften von der Aufklärung bis zur künstlichen Intelligenz» publiziert wird.

Man verwendet für den Grad an frei und unentgeltlich zugänglichen Forschungsergebnissen einen eigenartigen Farbcode: Es ist die Rede von Green und von Gold Open Access. Mit der farblichen Nuancierung soll eine höhere Disponibilität der einen gegenüber der anderen Publikationsform zum Ausdruck gebracht werden.

Während Autorinnen und Autoren in Green Open Access das Recht haben, ihren Artikel nach der Publikation andernorts erneut zu veröffentlichen oder auf ein Repositorium hochzuladen, ist in Gold Open Access die gesamte Ausgabe einer Zeitschrift sofort nach ihrem Erscheinen allgemein und uneingeschränkt zugänglich. Allerdings müssen die Autorinnen und Autoren eine Artikelgebühr bezahlen, eine sogenannte Article Processing Charge (APC). Ab 2004 wurde seitens der Verlage zudem ein hybrides Open-Access-Modell eingeführt, in dem Autorinnen und Autoren mittels einer Gebühr ihren Artikel einzeln freischalten lassen können. Die nicht freigekauften Artikel bleiben hinter einer Paywall.

Zu Grün, hybrid und Gold gesellte sich 2007 Platinum Open Access. Damals, als Platin tatsächlich noch teurer war als Gold, wollte man mit dem Edelmetall die noch bessere Open-Access-Lösung zum Ausdruck bringen. Im Platinum-Modell waren wissenschaftliche Publikationen sowohl für die Autorinnen und Autoren kostenlos publizierbar als auch für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos zugänglich. Förderorganisationen, Fachgesellschaften oder andere gemeinnützige Organisationen und Initiativen finanzieren die Publikation. Aus Platinum Open Access wurde dann ab etwa 2013 Diamond Open Access, aus einem Edelmetall wurde ein Edelstein.1

Diamond Open Access – Entwicklung und Situation in der Schweiz

Was verbirgt sich hinter Diamond Open Access? Gemeint sind zwei Dinge: Erstens ein Finanzierungsmodell, das auch «institution pays» oder «society pays» genannt wird – im Gegensatz zu «author pays». Zweitens werden Diamond-Open-Access-Zeitschriften häufig als «scholarly led» charakterisiert, als Zeitschriften, die durch die Forschenden selbst geführt werden, nicht durch Verlage. Diamond Open Access gilt zudem als das Publikationsmodell, das am stärksten geöffnet ist, da die Autorinnen und Autoren ihre Artikel nicht finanzieren müssen, wie das bei Gold Open Access der Fall ist. Diese Selbstfinanzierung in Gold Open Access kann bei den Verlagen zu Fehlanreizen führen, denn je mehr Artikel publiziert werden, desto höher ist die Summe der eingenommenen Artikelgebühren. Dies ist bei Diamond Open Access nicht der Fall.

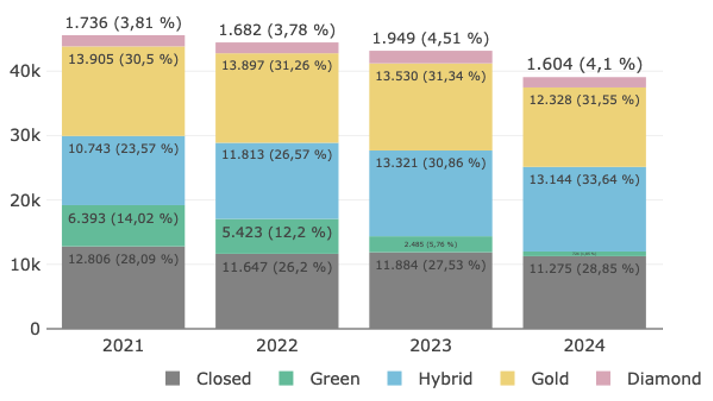

Es könnte nun der Eindruck entstehen, dass Diamond Open Access die ideale Form des wissenschaftlichen Publizierens ist. Im Prinzip trifft das auch zu, aber Diamond Open Access hat mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Er gilt als Nischenlösung, insbesondere (aber nicht nur) für geistes- und sozialwissenschaftliche Publikationsorgane. Zwar wurden im Rahmen des von 2022 bis 2024 laufenden Projekts Platinum Open Access Funding (kurz: Plato) 235 Diamond-Open-Access-Journals identifiziert, die institutionell oder personell in der Schweiz verankert sind. Wenn man sich jedoch die Gesamtzahl der in der Schweiz publizierten Artikel in wissenschaftlichen Journals anschaut, wird deutlich: Publizieren in Diamond Open Access entwickelt sich nur sehr langsam und fällt quantitativ kaum ins Gewicht. 2021 waren es 3.81 Prozent aller im Schweizer Open-Access-Monitor erfassten Artikel, 2024 4.1 Prozent.

Verteilung der Open-Access-Anteile in der Schweiz 2021–2024

Die Grafik zeigt die Anzahl der publizierten Artikel (Angaben in 1'000 auf der y-Achse) pro Open-Access-Typ, mit numerischer und prozentualer Angabe). Quelle: Journal Monitor, Swiss Open Access Monitor, Stand vom 10. Oktober 2025.

International nimmt Diamond Open Access zwar an Fahrt auf. Nach einer ersten grossen Studie von 2021 von Jeroen Bosman et al. zu Diamond Open Access Journals folgte 2022 bis 2025 das EU-finanzierte Projekt Diamas, das gemeinsame Standards, Anleitungen und Praktiken entwickelt, die über einen Capacity Hub abrufbar werden. Auch in der Schweiz gibt es Bestrebungen, Diamond Open Access zu fördern. Die Nationale Schweizer Strategie Open Access von 2024 hält als Ziel explizit fest, dass wissenschaftliches Publizieren in Diamond Open Access finanziell tragfähig und eine solide Alternative für Autorinnen und Autoren sein soll (S. 16). Dieser finanziellen Tragfähigkeit widmet sich 2025/26 das Projekt Creating a Sustainable Funding Scheme for Diamond Open Access through Institutional Collaboration in Switzerland, kurz CoDOA-CH.

Es tut sich was – aber noch sind geeignete Finanzierungsmodelle und Förderinstrumente, eine breitere Akzeptanz durch die Forschenden sowie ein Capacity Hub für die Herausgeberschaften von Diamond-Open-Access-Zeitschriften die wichtigsten Herausforderungen, die es anzugehen gilt.

Open-Access-Förderung durch die SAGW

Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) fördert Zeitschriften und Reihen der mit ihr verbundenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachgesellschaften. Es sind pro Jahr rund 75 Publikationen, die mit rund 1.4 Mio. Franken subventioniert werden. Die SAGW hat 2021 eine erste Open-Access-Policy eingeführt, die den grünen Weg als minimale Subventionsbedingung festlegt.2 Seit 2024 verlangt die Akademie zudem, dass Autorinnen und Autoren sofort nach der Publikation – ohne Sperrfrist – das Recht haben, über ihre Artikel frei zu verfügen. Ende 2024 sind 40 Prozent der durch die SAGW unterstützten Publikationsorgane in Green und 60 Prozent in Diamond Open Access erschienen. Durch Artikelgebühren finanziertes Gold Open Access ist praktisch nicht vertreten, ebenso wenig das hybride Modell.

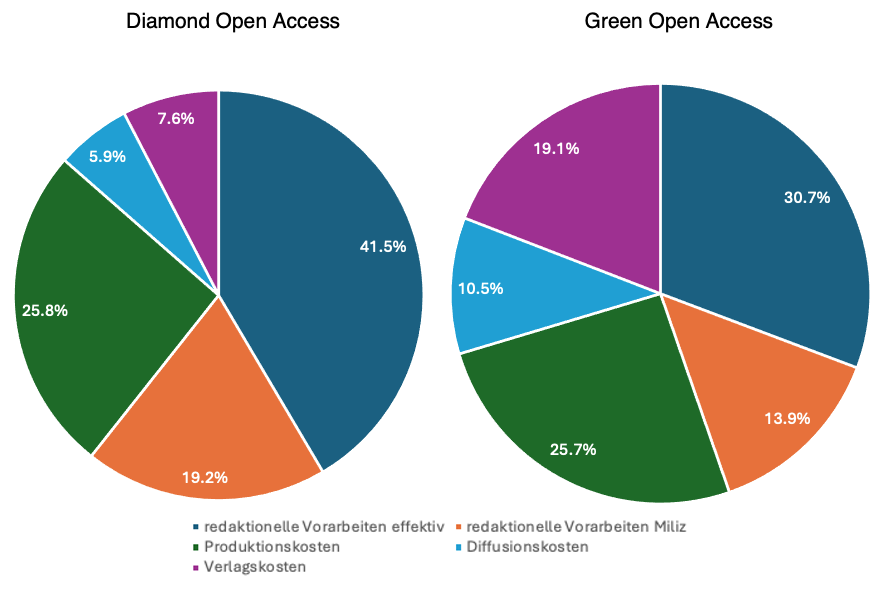

Zur Entwicklung eines tragfähigen Finanzierungsmodells für Diamond-Open-Access-Zeitschriften kann die SAGW Datenmaterial beisteuern. Da die Akademie für die Abrechnungen der subventionierten Zeitschriften und Reihen detaillierte Angaben verlangt, verfügt sie über genaue Kenntnisse der Kostenstruktur. Eine Gegenüberstellung der wichtigsten Kategorien der Kosten von Green- und von Diamond-Open-Access-Publikationen zeigt die spezifische Finanzierungsstruktur von letzterem auf.

Verteilung der Kosten

Datengrundlage: 130 Abrechnungen von 2022 bis 2024 von 80 Zeitschriften und Reihen (durch die SAGW subventioniert).

Es wird unterschieden zwischen den Aufwänden für die redaktionellen Vorarbeiten, unterteilt in bezahlte und in unbezahlte Leistungen (Miliz), für Produktions-, Diffusions- und Verlagskosten. Die wichtigsten Unterschiede beider Modelle betreffen die effektiven Kosten für die redaktionellen Vorarbeiten sowie die Verlagskosten. Auffällig ist, dass die Anteile der Produktionskosten bei beiden Modellen gleich gross sind (25 Prozent). Da Diamond-Open-Access-Publikationen häufig im Eigenverlag und / oder auf den Publikationsplattformen der Hochschulen erscheinen, ist der Anteil der Verlagskosten mit 7.6 Prozent verhältnismässig niedrig, während er bei Green Open Access fast einen Fünftel aller Aufwände ausmacht.

Was braucht es, um die Entwicklung voranzutreiben?

Damit wird deutlich: Diamond-Open-Access-Zeitschriften brauchen «real money», vor allem für die redaktionellen Vorarbeiten.3 Freiwilligenarbeit spielt zwar bei Diamond-Open-Access-Publikationen eine leicht grössere Rolle als bei denjenigen, die in Green Open Access erscheinen. Aber ohne Beiträge an Personalkosten lässt sich Diamond Open Access in der Schweiz kaum nachhaltig verankern. In der anstehenden Debatte über die langfristige Etablierung von Diamond Open Access in der Schweiz sollte die Redaktionsarbeit im Zentrum stehen. Es müssen Strategien entwickelt werden, um die fortschreitende Professionalisierung redaktioneller Arbeit von ehrenamtlichen Strukturen in bezahlte Formen zu überführen. Die SAGW ist bereit, dabei mitzuwirken.

Anmerkungen

1 Fuchs, Christian; Sandoval, Marisol: The Diamond Model of Open Access Publishing: Why Policy Makers, Scholars, Universities, Libraries, Labour Unions and the Publishing World Need to Take Non-Commercial, Non-Profit Open Access Serious, in: tripleC 13 (2), S. 428–443, 2013, <https://doi.org/10.31269/triplec.v11i2.502>, (Stand: 20.10.2015).

2 Für monographische Reihen darf vorderhand noch eine Sperrfrist von maximal zwölf Monaten geltend gemacht werden.

3 Vgl. zur Finanzierungsstruktur auch die Studie von: Dufour, Quentin; Pontille, David; Torny, Didier: Support Diamond Open Access journals. Interest and feasibility of direct funding mechanisms, Nordic Journal of Library and Informations Studies 4 (2), 2023, S. 35–55, <https://doi.org/10.7146/njlis.v4i2.140344> (Stand: 20.10.2025).