Dieser Blogbeitrag ist Teil einer Reihe über das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, die im Rahmen der infoclio.ch-Tagung 2024 «Zweiter Weltkrieg. Erinnerung im Wandel» lanciert wurde. Die Reihe stellt verschiedene aktuelle Projekte vor, weist auf online zugängliche Ressourcen hin und bietet Einblick in historische Betrachtungen zum Thema.

Beitrag von Dominik Streiff, Co-Präsident des Netzwerks Oralhistory.ch und damaliger Ausstellungsmacher bei Archimob

Die 1990er-Jahre waren nicht nur für die politische Schweiz, sondern auch für das historische Selbstverständnis vieler Menschen eine Herausforderung. Die öffentliche Kritik an den Diamant-Feiern, der Fichen-Skandal, die Polarisierung rund um die EWR-Abstimmung sowie der steigende Druck, endlich die ungeklärten Fragen zu den Handelsbeziehungen mit Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, der Flüchtlingspolitik sowie zu den nachrichtenlosen jüdischen Vermögen anzugehen, unterzog die nationale Identität der gerne als makellos wahrgenommenen Schweiz einem Stresstest – das Bild der mustergültigen neutralen Insel im Sturm schien nicht mehr länger haltbar.

In den Medien oft als «Junghistoriker» bezeichnete Geschichtswissenschaftler traten im Aushandlungsprozess zum neuen Geschichtsbild den Vertretern der viel zitierten «Aktivdienstgeneration» gegenüber. Erstere argumentierten auf der Basis der bereits vorliegenden kritischen Studien von Carl Ludwig («Ludwig-Bericht», 1957), Edgar Bonjour («Geschichte der schweizerischen Neutralität», 1965/76) oder Werner Rings («Raubgold aus Deutschland», 1985) sowie neu interpretierter Quellen aus den Archiven, letztere betonten, dass die Historiker selbst nicht dabei gewesen seien und deshalb nicht beurteilen könnten, welche Bedeutung etwa die eigene Wehrhaftigkeit, das Réduit und die Anbauschlacht gehabt hätten. Die Kompetenz, das «richtige» Geschichtsbild zu vertreten, sprach man sich in dieser Debatte gegenseitig ab. Der Graben zwischen Wissenschaft und dem kommunikativen Gedächtnis der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vertiefte sich und schien unüberwindbar – zumindest in der medialen Öffentlichkeit.

Abb. 1: Das Militär und seine Rolle war ein Zankapfel der Auseinandersetzung. Ausstellungsstele Archimob, 2004–2008.

Der Bund lavierte zuerst zwischen den Fronten, hielt an den Diamant-Feierlichkeiten trotz kritischer Stimmen aus dem In- und Ausland fest, leistete gegen den Druck ausländischer Anwälte und Medien ein paar Jahre lang Widerstand und gab Mitte des Jahrzehnts schliesslich doch nach. Er entschuldigte sich zuerst für die Behandlung von Flüchtlingen während der Kriegsjahre und setzte 1996 erstmals in der Geschichte des Landes eine unabhängige Expertenkommission (UEK) ein, die exklusive Zugänge zu Firmenarchiven erhielt, um die Fragen nach dem Nazi-Handel, den Grenzschliessungen und den nachrichtenlosen Vermögen zu klären.

Das Einsetzen der nach ihrem Präsidenten Jean-François Bergier benannten Bergier-Kommission vermochte die Wogen aber nicht zu glätten, im Gegenteil. Einige rechtsbürgerliche Politiker ergriffen nun vehement Partei für die «Aktivdienstgeneration», deren Stimmen man bei der neuen kritischen Beleuchtung der Geschichte ebenfalls miteinbeziehen solle, um auch die positiven Seiten der Geschichte zu betonen. Nicht nur die dunklen Kapitel solle man untersuchen, sondern auch das, was die Schweiz im Sinne der Neutralitätsinsel «gut» gemacht habe. Doch dies war nicht der Auftrag der UEK, die vom Parlament einstimmig ins Leben gerufen worden war. Rund 600 Hinweise auf Zeitzeugenschaften gingen bei der Kommission ein, in 40 Fällen wurden dann auch Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt, die mit den Fragestellungen der Expertenkommission in Verbindung gebracht werden konnten.

In diese angespannte Debatte zwischen altem und neuem Geschichtsbild, in der sich nicht nur die Schweiz auf die viel zitierte «Anklagebank» gesetzt fühlte, sondern auch die Historiker der UEK ebenso wie die «Aktivdienstgeneration», trat der Verein Archimob; kurz für «Archives de la Mobilisation». Nun sollten auch die bisher ungehörten Stimmen aufgezeichnet werden.

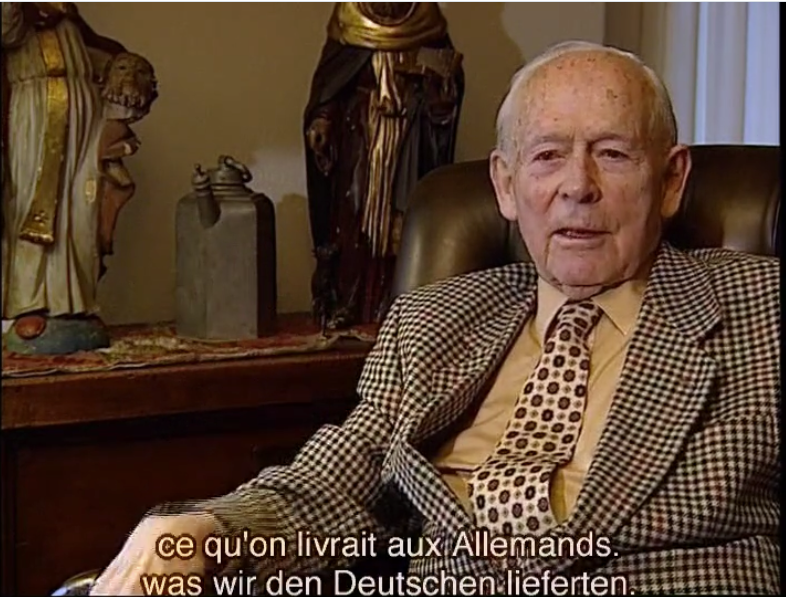

Abb. 2: Die Mitglieder der so genannten Aktivdienstgeneration wollten ihre Sicht der Dinge darlegen. Screenshot aus dem Kaleidoskop von Archimob.

Initiiert worden war Archimob vom Cineasten Frédéric Gonseth, der im Zusammenhang mit einem Filmprojekt über Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen motiviert wurde, einen Film zu den persönlichen Erfahrungen von Schweizerinnen und Schweizern zu drehen.

1998 schliesslich versammelten sich zur Vereinsgründung rund 40 Historikerinnen und Historiker sowie Film- und Medienschaffende mit dem Ziel, ein Oral-History-Archiv aufzubauen und damit den Menschen eine Stimme zu geben, die bisher keine Spuren in den Archiven hinterlassen haben und nicht in die Forschungen der UEK einbezogen wurden. Der Aufbau des Archivs wurde finanziell von den kantonalen Lotteriefonds, dem Bundesamt für Kultur sowie von zahlreichen Stiftungen unterstützt. Die Realisierung eines mehrsprachigen audiovisuellen Oral-History-Projekts dieses Umfangs gestaltete sich jedoch besonders anspruchsvoll.

Die Mission war andererseits auch heikel, weil das Projekt potentiell von den Vertretern des Réduit-Geschichtsbilds hätte instrumentalisiert werden können. Darüber hinaus war die Situation für den Verein zusätzlich eine Gratwanderung, weil die Oral-History in der Schweizer Geschichtswissenschaft einen schweren Stand hatte – und immer noch hat. Die oftmals von Forschenden ausserhalb der Akademie praktizierte Methode der Oral-History war vielen etablierten Historikerinnen und Historikern suspekt, es herrschte ein Misstrauen gegenüber den persönlichen Erinnerungen als Quellen. Zu Recht, allerdings gilt dieses Misstrauen gegenüber allen anderen Quellen auch. Quellenkritik ist schliesslich das methodische Kernstück der Geschichtswissenschaft, unabhängig von der Quellengattung.

Abb. 3: Mit dem Verein Archimob und seinem Archiv- und Ausstellungsprojekt trat ein weiterer Erinnerungsakteur in die Öffentlichkeit.

Mit Archimob war ein vierter Akteur in den Ringkampf um das neue Geschichtsbild getreten. Die vier Akteure, also die politische Schweiz, die Historikerinnen und Historiker der UEK, die Anhänger der Réduit-Schweiz und Archimob argumentierten alle auf einer anderen Datengrundlage. Während für die Politik die Parteibücher leitend waren, konzentrierte sich die UEK auf die zur Verfügung gestellten Archivquellen und deren Analyse, die Réduit-Verfechter hingegen auf die Patterns des kommunikativen Gedächtnisses, die sich in den fünfzig Jahren nach Kriegsende zu patriotischen Narrativen verfestigt hatten.

Für die oral histoians von Archimob hingegen standen die Erinnerungen der nun Tag für Tag neu interviewten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im Vordergrund. In den Jahren 1999 bis 2001 besuchten die Vereinsmitglieder insgesamt 550 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in ihrem Zuhause, fragten sie danach, wie sie die Zeit des Zweiten Weltkriegs erlebt hatten, hörten den Erzählungen zu, hakten bei Unklarheiten oder unreflektierten Erinnerungspatterns nach und drangen damit tief ins kommunikative Gedächtnis der «Aktivdienstgeneration» ein. Somit entstand in der Gesamtschau ein breites und äusserst differenziertes nationales Erinnerungsarchiv – viersprachig und vielschichtig.

Abb. 4: In die vielschichtigen Erinnerungen eintauchen. Recherche-Station in der Ausstellung «L'Histoire c'est moi» von Archimob, 2004–2008.

Die Haupterkenntnis aus diesem Oral-History-Projekt war zwar wenig überraschend, aber entscheidend: Die «Aktivdienstgeneration» n'existe pas. In der Tiefensondierung hat sich das kommunikative Gedächtnis der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in 550 Einzelgedächtnisse aufgelöst, die durchaus gemeinsame Patterns haben, deren Erzählungen durch öffentliche Diskurse verformt und teilweise zugunsten eines patriotischen Geschichtsbildes harmonisiert worden sind. Doch gleichzeitig wurde auch mit der Kraft zahlreicher Stimmen deutlich, dass das Ensemble der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mit der etwas pauschal verstandenen (konservativen) «Aktivdienstgeneration» gleichzusetzen war. Viele der 550 Interviewten sahen etwa das Réduit als problematische Strategie, erzählten, dass Antisemitismus ein verbreitetes Phänomen war und dass man die Politik von «Anpassung und Widerstand» damals wie heute moralisch verwerflich fand. Damit argumentierten sie auf die gleiche Art kritisch wie die «Junghistoriker», die so jung übrigens auch nicht waren.

Abb. 5: Ein interaktives Kaleidoskop mit 64 Sequenzen. Bild aus der Wanderausstellung «L'Historie c'est moi», 2004–2008.

Die Macherinnen und Macher des Archimob-Archivs ihrerseits gingen bereits während der Entstehungsphase äusserst produktiv mit dem neuen kulturellen Gedächtnis um: Es wurden zwei Bücher1 verfasst, eine mehrfach ausgestrahlte Dokumentarfilm-Reihe mit 22 Beiträgen gedreht und eine aufwändige nationale Wanderausstellung auf die Beine gestellt, die über sechs Jahre lang auf Tournee war und weit über 100 000 Besuchende anzog. Das Kernstück der Ausstellung war ein interaktives Online-Kaleidoskop mit 64 Kurzfilmen, in dessen Visionierungsverlauf das Publikum basisdemokratisch eingreifen konnte.

Die Reaktionen auf das Projekt, das insbesondere an der Ausstellung festgemacht wurde, verliefen entlang der Scheidelinie zwischen der Oral-History-kritischen Geschichtswissenschaft und den anderen Stimmen, welche die Vielschichtigkeit des Erinnerungskaleidoskops als Gewinn einstuften. Der Hauptvorwurf einiger Vertreter aus der Akademie war, dass der Verein Archimob seine Quellen nicht interpretierte und nur wenig kontextualisiert habe. Hinzu kam der Vorbehalt gegenüber der Subjektivität der Erinnerungen. Dazu gilt es grundsätzlich anzumerken, dass eine gewisse Zurückhaltung bei der Analyse der Oral-History-Quellen durchaus angezeigt scheint, wenn Forschende direkt an der Produktion der Interviews beteiligt sind. Auch die Vereinsmitglieder sahen sich vielmehr als Schöpfer eines Archivs, das fortan der Öffentlichkeit und der Forschung für weiterführende Studien zur Verfügung stehen sollte. Doch damit zusammenhängend folgte auch gleich das Unschöne Kapitel der Projektgeschichte.

Abb. 6: Kinobestuhlung mit basisdemokratischer Abstimmungsmöglichkeit, welche Erinnerung gewählt werden soll. Bild aus der Wanderausstellung «L'Historie c'est moi», 2004–2008.

Das Archimob-Archiv und das dazugehörige Kaleidoskop schienen in der Hochphase des Diskurses rund um das neue Geschichtsbild zuerst so faszinierend, dass das Berner Historische Museum (BHM) den ganzen Bestand gleichsam als Grossobjekt übernahm und in seine Ausstellung integrieren wollte. Mit dem Leitungs- und Strategiewechsel im BHM wurde das Museumsprojekt jedoch abgebrochen und der Quellenbestand sowie das Kaleidoskop von Archimob in die Cinémathèque Suisse in Penthaz verschoben, wo damals der Zugang für die Öffentlichkeit erschwert war. Insbesondere für die Forschung war dies ein Schlag, denn an den Hochschulen standen Abschlussarbeiten zur Kriegs- oder Zwischenkriegsepoche auch nach der Publikation des UEK-Schlussberichts noch hoch im Kurs, insbesondere zu alltags-, kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen, für die das Archimob-Archiv ein wertvoller Fundus wäre.

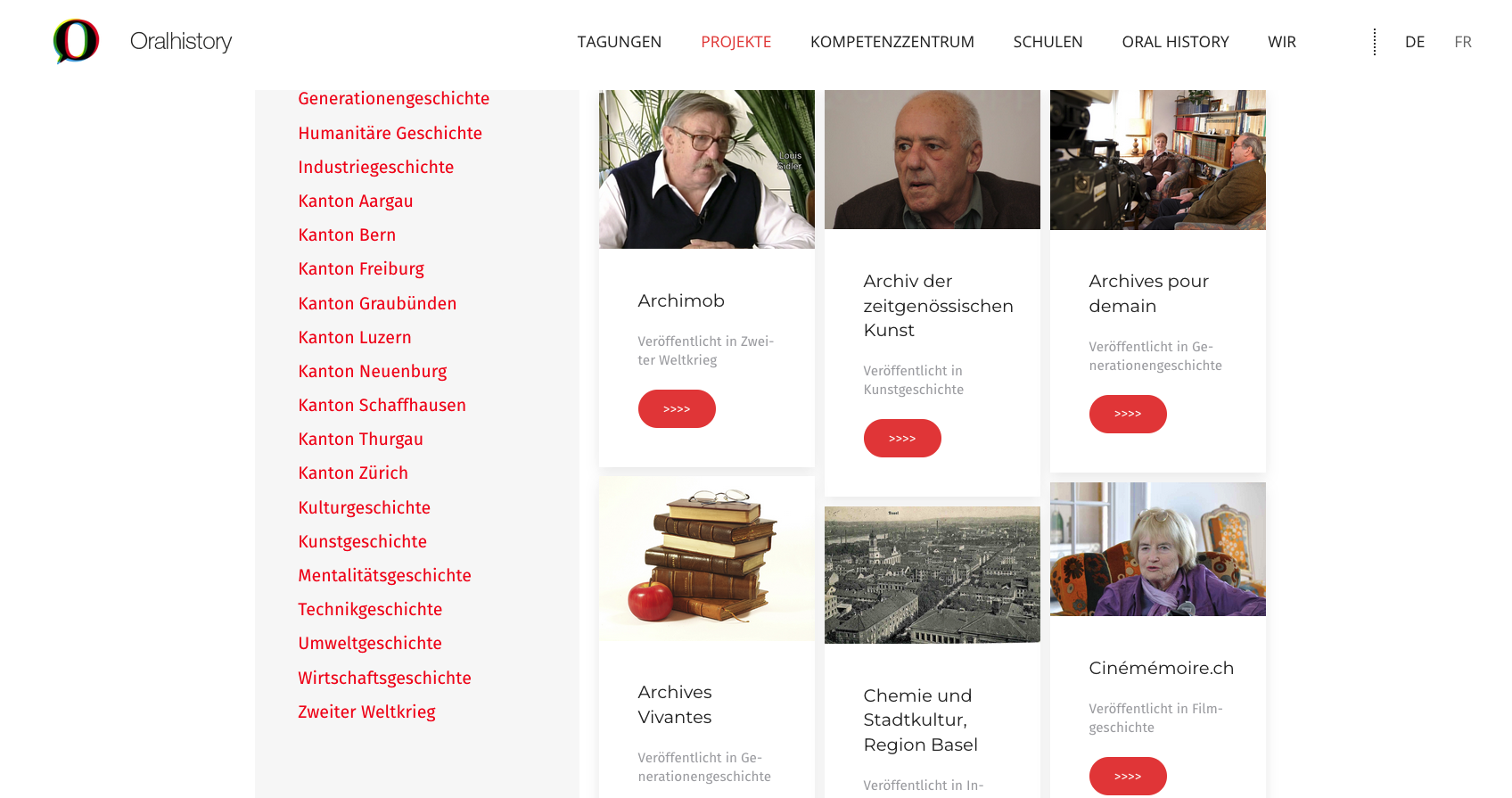

Abb. 7: Der Verein Oralhistory.ch setzt sich für eine bessere Sichtbarkeit von Oral-History-Projekten ein und versucht auch das Archimob-Archiv zugänglich zu machen.

Die ehemaligen Vorstandsmitglieder von Archimob sowie das ebenfalls als Verein organisierte Netzwerk Oralhistory.ch bemühen sich seither über verschiedene Initiativen, das bislang grösste audiovisuelle Oral-History-Projekt und für die Schweiz so enorm wichtige Erinnerungsarchiv der Forschung wieder zugänglich zu machen. Bisher scheiterten die Projekte und Vorstösse aber, meistens aufgrund fehlender Finanzen. Das Interesse möglicher Fundraising-Partner am Thema «Schweiz und der Zweite Weltkrieg» hat seit der Publikation des Bergier-Berichts stark nachgelassen. Trotzdem ist es gelungen, wenigstens das Kaleidoskop in die digitale Welt zu überführen und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das nächste Ziel ist es, den ganzen Bestand der 550 Interviews digital zur Verfügung zu stellen. Die Zeichen für das Gelingen dieses längst fälligen Projekts standen auch schon schlechter.

Weiterführende Literatur:

Fink, Nadine : Paroles de témoins, paroles d’élèves. La mémoire et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l’espace public au monde scolaire, Lausanne 2014.

Anmerkungen

1 Dejung Christof, Gull Thomas, Wirz Tanja: Landigeist und Judenstempel, Zürich 2002; Regard Fabienne, Neury Laurent: Mémoire d’une Suisse en guerre, la vie… malgré tout, Yens-sur-Morges 2002.