Qui n’a pas en tête l’image de trains et de paquebots dès qu’est mentionné le Tour du monde en quatre-vingt jours1 ou des publications de voyage sur les réseaux sociaux ? L’exposition Tours du monde. De Jules Verne aux premiers globetrotters enquête sur l’émergence des tours du monde comme motif omniprésent de la culture populaire dès les années 1870.

Celle-ci est le fruit d’une collaboration bipartite entre l’Université de Genève et le Musée national suisse - Château de Prangins. Les commissaires de l’exposition sont Jean-François Staszak et Helen Bieri Thomson avec le co-commissariat de Raphaël Pieroni, Barbara Bühlmann, Marie-Hélène Pellet et Matthieu Péry. Le projet est dirigé par Jean-François Staszak et Raphaël Pieroni. Il découle du projet FNS Faire le Monde – Premiers tours du Monde touristiques (1869-1914).

Cette investigation interdisciplinaire étudie l’histoire et l’imaginaire des premiers tours du monde touristiques durant la Belle-Époque (1871-1914). Ayant contribué à la rédaction du catalogue mais non à sa conception, il m’a paru intéressant d’apporter ma perspective sur cette exposition en tant que membre du projet de recherche à l’origine de l’exposition.

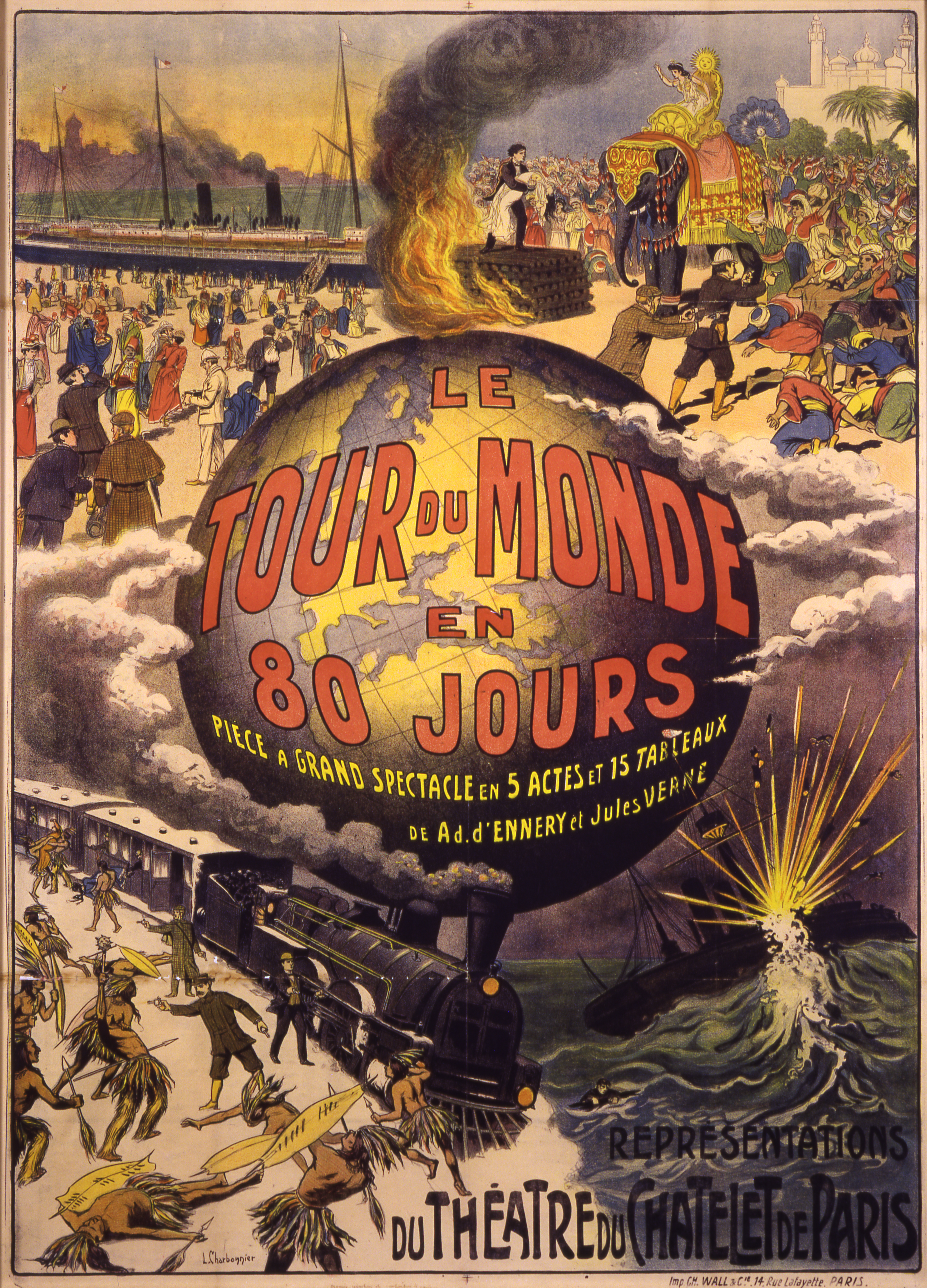

Image 1: Le tour du monde en 80 jours, affiche du théâtre du Châtelet, Paris, 1876. ©Bibliothèque Municipale de Nantes, Fonds Jules Verne (photo F. Pellois)

Les tours du monde touristiques ont jusqu’alors été relativement peu abordées par l’historiographie, contrairement aux premiers circumnavigateurs comme Magellan. Ce désintérêt pourrait s’expliquer par l’aspect superficiellement mondain de ces voyages, une impression qui s’évanouit rapidement dès que l’on se rapproche du sujet. Ce constat n’a fait que se renforcer pour Jean-François Staszak, auteur d’une première exposition et d’une étude sur le fonds du Genevois Alfred Bertrand.2

À la croisée de la géographie, de l’histoire et des études visuelles, l’exposition étudie l’hypothèse d’un nouveau rapport global à l’espace, qui se distinguerait par un nouveau «régime de géographicité», selon l’expression proposée par Jean-François Staszak, inspiré par les «régimes d’historicité» François Hartog3 et dans la lignée de ses travaux précédents autour de l’imaginaire des voyages au XIXe siècle4.

De fait, cette exposition présente comment les tours du monde touristiques se sont mis en place, leurs principales destinations et modes de déplacement et l’identité des globetrotters eux-mêmes, dont plusieurs Suisses et Suissesses.

Pour ce faire, l’exposition temporaire se découpe en sept salles réparties sur deux étages. Elle s’ouvre sur une première salle dédiée à une présentation du tour du monde et de ses principales caractéristiques, ensuite une seconde salle concernant leurs modalités, notamment les voyages virtuels grâce aux dispositifs de stéréoscopies de sociétés comme Underwood & Underwood5. La troisième salle présente le roman de Jules Verne de sa genèse à sa réception et son influence culturelle capitale. La quatrième salle sort du romanesque pour présenter quelques figures de globetrotters mais aussi des objets ramenés au gré de leurs pérégrinations. La cinquième salle condense ensuite le rôle du temps dans les tours du monde, qui sont représentés à la fois comme une performance mais aussi une prouesse technique. La sixième salle relate les principales escales d’un tour du monde « standard » et de ses destinations «incontournables» ; elle relate également les expériences de voyage entre deux escales, souvent monotones. En dernier lieu, la septième salle offre aux visiteuses et visiteurs un espace de réflexion sur l’actualité des tours du monde par rapport aux enjeux climatiques et sociaux.

La scénographie de l’exposition temporaire parvient à synthétiser et à rendre accessible un sujet complexe. Les transitions entre les salles de l’exposition sont fluides car les chapitres s'enchaînent sans transitions brutales. La séparation de l’exposition en deux espaces distincts peut dans un premier temps perturber le visiteur mais cette impression s’efface rapidement en entamant la seconde partie. Chaque salle jouit d’une scénographie propre en lien avec la thématique abordée. Cela permet d’apporter une variation dans l’atmosphère et un rythme dans le parcours de l’exposition. La muséographie se distingue par la richesse de l’iconographie présentée dans les espaces d’exposition mais aussi par la mise en scène sobre mais précise des objets au sein des vitrines. Les textes sont également concis et synthétisent bien les informations sans être trop techniques. Les cartels explicatifs vont droit au but et ne comportent pas d’éléments superflus.

Parmi les éléments marquants de Tours du monde se trouve la salle consacrée à Jules Verne. Résumer le rayonnement culturel de ce roman capital pour la littérature de voyage n’est pas chose aisée. L’exposition se focalise sur l’influence du Tour du monde en quatre-vingt jours sur l’imaginaire et la pratique des globetrotters avant d’évoquer la déclinaison du roman en toute une gamme de produits dérivés, qui constituent un véritable merchandising avant la lettre. Un autre fait notable est le nombre de traductions du roman, un fait rare pour une œuvre de littérature populaire française.

Image 2: Image de l'exposition Tours du monde. De Jules Verne aux premiers globetrotters (photo Musée national suisse)

Un second élément notable est la salle des globetrotters. La salle présente les portraits d’une sélection restreinte de six globetrotters: Emilio Balli, Alfred Bertrand, Heinrich Schiffmann, Lina Bögli, Emile Chabrand et Michi Nomura. En majorité des hommes blancs d’origine aisée, les globetrotters comptent néanmoins plusieurs profils féminins et non-blancs dans leurs rangs. L’idée de modules en alcôve s’avère être une solution astucieuse et élégante. Elle rend plus interactive et vivante ces divers profils en représentant leur parcours et leur voyage.

Dans la première salle de l’exposition, un globe miniature a pour ambition de représenter le «bouclement du monde», soit la prise de conscience que la Terre constitue un tout, et de contraster avec l’aspect chargé de la première salle. Une projection sur le globe illustre cette perception d’un monde qui semble avoir rapetissi. Toutefois, l’intention artistique derrière le globe aurait pu mieux être explicitée et l’installation aurait gagné à être plus interactive.

Image 3: Image de l'exposition Tours du monde. De Jules Verne aux premiers globetrotters (photo Musée national suisse)

La salle de « Faire le tour du monde », consacrée aux escales, convainc moins que les autres. L’accumulation des escales donne l’impression d’un inventaire, même si cet aspect linéaire peut être mis en correspondance avec la nature-même du tour du monde, où s'égrènent les escales à un rythme rapide. De plus, la disposition oblongue et exiguë de la salle rend la circulation un peu malaisée. La densité en information semble également légèrement plus faible dans cette salle que dans la première moitié de l’exposition.

Image 4: Image de l'exposition Tours du monde. De Jules Verne aux premiers globetrotters (photo Musée national suisse)

Le catalogue6 prolonge efficacement l’exposition en approfondissant certains aspects, notamment les cas de la Suisse et du Japon. Il reprend les grandes lignes de l’exposition temporaire en détaillant surtout les aspects techniques, idéologiques et la manière dont les récits des globetrotters reflètent leur pratique. Richement illustré et rédigé par des spécialistes en histoire, en géographie, en études visuelles et littéraires venant d’Europe et des Etats-Unis, il constitue un complément de qualité.

Pour conclure, l’exposition Tours du monde. De Jules Verne aux premiers globetrotters laisse l'impression d’avoir effectué soi-même un cheminement et un début d’introspection sur ses propres pratiques de voyages. Cette exposition offre à la fois un voyage informatif et une réflexion contemporaine sur les pratiques touristiques, entre nostalgie et remise en question. À l’aune du XXIe siècle, «faire le tour du monde» paraît paradoxalement à la fois désuet et actuel, car la pratique n’est plus pertinente au regard des enjeux environnementaux et décoloniaux, mais reste très ancrée dans une société où voyager n’a jamais été aussi accessible.

- 1Jules Verne, Le tour du monde en quatre-vingt jours, Pierre-Jules Hetzel (éd.), Paris, 1872.

- 2Lionel Gauthier, Jean-François Staszak, Clichés Exotiques : Le Tour Du Monde En Photographies, 1860-1890, M.-K. Schaub: Éditions de Monza, Paris, 2015.

- 3François Hartog, Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 2003.

- 4Lionel Gauthier, Jean-François Staszak, Clichés Exotiques : Le Tour Du Monde En Photographies, 1860-1890, Marie-Karine Schaub (éd.)Éditions de Monza, Paris, 2015; Alexandre Gillet, Jean-François Staszak, et Estelle Sohier, Simulations du monde: Panoramas, parcs à thème et autres dispositifs immersifs, Métis Presses, Genève, 2019.

- 5Andrej Abplanalp, « 3D au XIXe siècle », in: Blog du Musée national suisse, 28.07.2021, URL: https://blog.nationalmuseum.ch/fr/2021/07/3d-au-xixe-siecle/, consulté le 29.06.25.

- 6Jean-François Staszak, Raphaël Pieroni (dir.), La manie des tours du monde. De Jules Verne aux premiers globetrotters | Catalogue, Liénart/ Musée national suisse, Paris/ Prangins, 2025.